10月27日

~おりおり~

![]()

10月27日

|

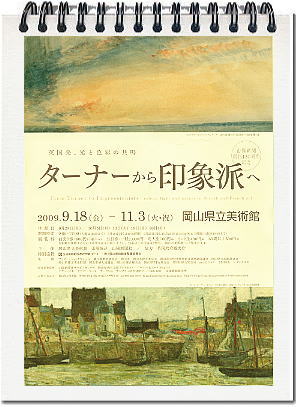

県立美術館で開かれている 『ターナーから印象派へ』を見に行った。 裏面解説より抜粋 『~西洋における風景画は17世紀オランダに遡る 伝統をもっていますが、市民革命・産業革命によって いち早く市民社会の成立を迎えたイギリスにおいて、 18世紀から19世紀にかけてよりいっそう身近な ジャンルとなりました。 ターナー(1775~1851)は、「光」と『色彩」に着目して 空気感に富んだ作品を残し、機関車のような近代文明 あるいは厳しい自然と向き合う人間の姿を描き、 ドーバー海峡を越えた隣国・フランス印象派の画家たちに 影響を与えたことでも知られます。~~~~』 この展覧会は19~20世紀のイギリス、フランス両国の 風景画を ①純粋自然主義と自然、 ②海川湖そして岸辺の風景・・・他、7つのテーマのもとに紹介し、相互の交流の跡をたどっている。 英:ターナー、カンスタブル、ミレイ他 仏:ピサロ、ゴーギャン他 画家たちによって描かれた自然の美しさ、 静かではあるが光を意識した作品に惹かれると同時に 自然の大切さに気付こう。という時代の要求に 即応した展覧会であろうという思いがした。 |