竹生島&谷汲山

華厳寺

2015/4/24

西国三十三観音霊場の満願の寺、華厳寺は岐阜県の大垣から樽見鉄道で約40分の谷汲口駅からさらに8分バスに揺られた谷汲山から入山する。4月中旬には桜祭りでにぎわうようだが、すでに新緑の季節となり、若葉が清涼な雰囲気を醸し出す。

先ずは、大垣から単線の樽見鉄道乗車、一両のみのローカル線である。 |

車窓からは木曽川水系の根尾川の流れが美しい。

谷汲口駅

駅には昭和22年製造の車両が展示されていた。

10時前、谷汲口駅着。コミュニティ―バスに揺られて谷汲山へ。周りは広々した田園が広がり、帰路は是非歩いてみたい。

バス停から、参道の緩やかな坂を10分ばかり進む。道の両側には土産物店や食堂などが立ち並び、満願の寺の特徴だろうか仏具店などもある。モミジの若緑が頭上を覆い爽快な気分。 |

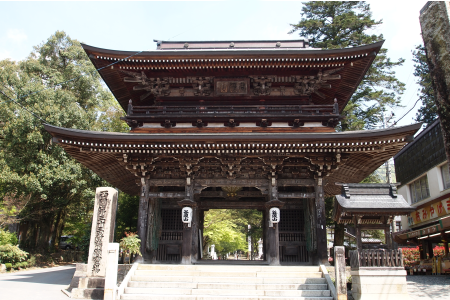

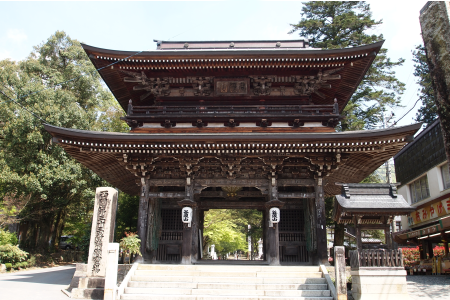

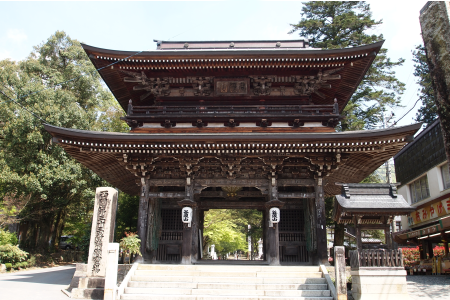

運慶作の仁王が配され、大きな藁草履がかかった仁王門をくぐる。

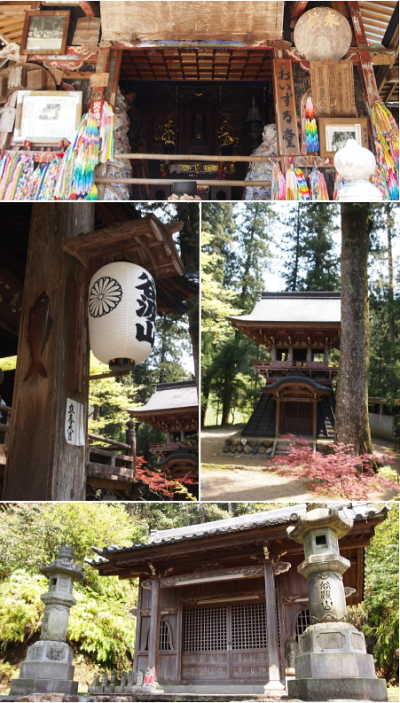

| 参道には108もの石灯籠が立ち並び、脇には、法輪院、明王院、地蔵院とともに苔むしたいくつもの石像なども緑の中ですくっと立っている。 |

33番札所華厳寺本堂へと石段を登る。

華厳寺は798年,会津の豪族 大口大領によって創建された。「大領は京都の仏師に依頼した十一面観音像とともに帰国しようとしたが、大垣で観音が動かなくなってしまい、お告げによって北5里の山中に観音所縁の霊地があると知り同地に草庵を建立、修行僧、豊然の協力を得て寺を建立した」という言い伝えがある。以後、近くの谷から油がわき出るようになり、灯明の灯が絶えることはなかったという。谷汲という名も油を汲んだに由来している。寺名、華厳寺は観音像に華厳経が写経されていたことから醍瑚天皇が名付けたという。

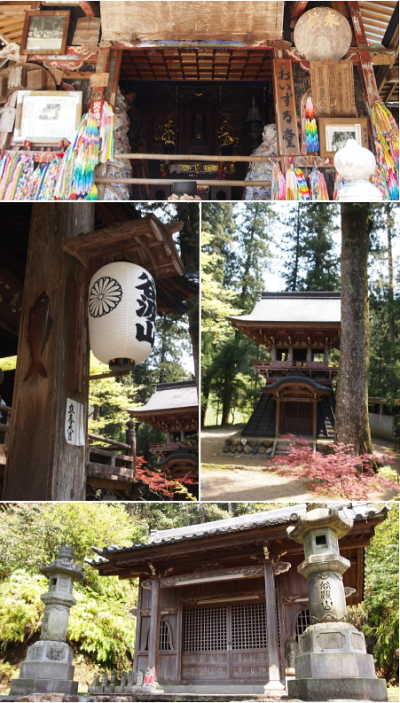

緑のトンネルの向こうに谷汲山とかかれた赤い提灯がくっきりと見える。 |

先ず本堂に手を合わせ本堂周辺を一周する。本堂柱の青銅製の「精進落としの鯉」にもふれ、・・・この鯉は多くの人に触れられ光っているが、鯉に触れることにより精進生活からすっかり開放された気持ちになるのだそうだが、今では単なる形だけという気がしないでもない。

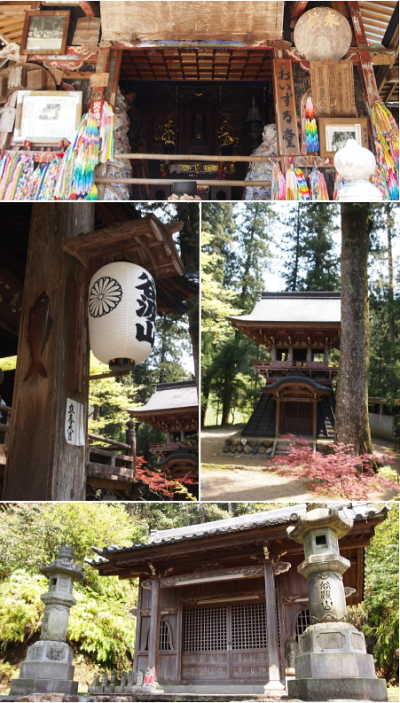

本堂右には鐘楼、一段高いところに阿弥陀堂、本堂の左奥に、子安堂、笈摺堂がある。先人達が奉納した沢山の笈摺や折りヅル、菅笠、杖などが積み上がっていた。ハイカー姿の私は奉納するものがないので静かに手を合わせた。

この寺では、本堂が未来を、満願堂が現在を、笈摺堂が過去を表わすとして三つのご朱印をいただく。そういう習わしらしい。 |

| いよいよ、満願堂へ。周囲には沢山の狸の石像が置かれていてユーモラスな雰囲気。順不同で自由に巡った旅ではあるが、これで、33か所の終着だと思うとちょっとした達成感に満たされる。 |

午後は時間の許す限り奥の院へ向けて登ってみようとて。

参道を引き返し、門前で昼食をとる。「豆腐の味噌田楽定食」をいただく。香ばしいみその香りが食欲をそそる

午後 [奥の院」へ

竹生島へ

|