| 1月29日 半田山植物園 岡山市街にある半田山植物園を訪ねた。しだれ梅のつぼみは膨らんではいたが開花までにはまだ遠い。日当たりのいい一本松古墳の斜面ではちらほら咲き始めというところ。 寒風が吹きつける中、ロウバイのさわやかな香りが優しかった。 |

ツバキ

| ジョウビタキ、エナガ、ヤマガラ、シジュウカラ、シロハラなどにも出会った。 |

| 1月26日 窓より 時々は緑に目を向けることができるようにパソコンは窓辺においてある。外のちょっとした動きが手を止めさせるので、目を休めるにはちょうどいいのだ。 今の季節はメジロ、ヒヨドリ、ジョウビタキ、ツグミ、時にはウグイス、シジュウカラも目の前の枝に立ち寄る。 なんだか長い動物が・・・走り抜けたのはイタチらしいなんてこともある。 今朝は、木に突き刺したミカンにメジロが番でやってきた。一羽が啄み、一羽はキョロキョロと見張り役。 |

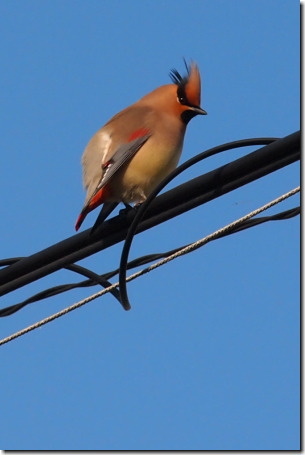

| 1月25日 ヒレンジャク 朝からヒヨドリの群れがにぎやかに騒いでいる。窓を開けると、隣家のアンテナに鳥の群れがとまっている。丸い感じの鳥はよく見ると羽の一部が赤く冠羽がピンと立っている。ヒレンジャクだ。次々とやってきて一斉に飛ぶ。 |

| 群れは、隣家のクロガネモチの実をヒヨドリの群れと競っているのだ。ヒレンジャクをこうも近くで見たのは 30年ほども前、社宅のナンキンハゼにキレンジャクとともに群れてきて以来だ。 見ていると、木にはいりこんで啄む時には冠羽をひっこめ、電線にいるときは尾羽をひっこめている。 |

| 1月22日 県北大雪 今年になって初めて県北へ向かった。新見市を過ぎ、千屋に入ると道路の両側に寄せられた雪の壁が高くなってくる。よく登る剣山が見え出すと辺りは白い世界。 180号を走っている限りスリップの心配もなさそう。明池トンネルを貫けるとますます雪は深く、日本海側独特のどんよりとした空模様となる。鳥取県境を越え雪の風景を楽しんだ。 |

| 1月19日 食事&映画 ある時期、共に油絵を描き、今はそれぞれに道は違う三人が久しぶりに食事をした。県展に出品したり、グループ展をしたりと30代頃にちょっとした花火をあげていた仲間。3人での展覧会巡り、日帰り旅、若い日の付き合いは今なお続いている。三人顔をそろえるのはそう度々ということではなく年に数回なのだがどの仲間とよりも一番気楽なのである。 今日は、新年会という名目でイタリアンランチを頂き、シネマクレールで映画「セラフィーヌの庭」を見た。 セラフィーヌの庭 実在したフランスの女性画家の物語。貧しい暮らしの中で、草木に話しかけ、聖歌を歌い、手作りの絵の具で鮮やかで神秘的な花や果実を描きだす純真無垢なセラフィーヌと素朴派の画家、アンリ・ルソーを見出した画商ウーデとの出会いと交流を感動的に描く。やがて戦争を挟んで二人は再会。描き続け傑作を生み出すセラフィーヌ。ついに個展を開くといった夢が実現しようという矢先、世界恐慌でその計画も頓挫、彼女の心はバランスを崩していく。1942年、セラフィーヌは精神病院で生涯を終えるが、その3年後ウーデの提唱によって初めての彼女の個展がパリで開かれるといった一文が最後に流れ映画は終わる。 20世紀初頭の激動の時代を背景に、天性の画家と彼女を画家と認め、支えようとしたウーデとの感動の物語だった。セラフィーヌを演じた女優、ヨランド・モローのセラフィーヌになりきった演技が素晴らしかった。 |

| 1月16日 金刀比羅宮へ 今年一番の冷え込みだったが、青空が広がったので瀬戸大橋を渡り、「讃岐のこんぴらさん」へ参った。門前町より785段の階段を登った山懐に本宮が建っている。登った甲斐ありで展望が素晴らしかった。 (↓クリック) |

本宮前より讃岐平野、讃岐富士、瀬戸大橋、本州の展望

| 1月15日 映画 リトル ランボーズ 少年を主人公にした映画は実にいいと思っている。私自身が少女よりも少年の感性を好むからなのか、少年を扱ったものは、ちょっとほろ苦さもあって、後の印象がさわやかなのである。 そのラストで井上陽水の曲が印象的だった「少年時代」、美しい歌声と端正な物語展開が心をひきつけた 「コーラス」、二人の泥棒を相手に痛快なアクションを繰り広げ、且つ笑いを誘う「ホーム アローン」 そしてなんといっても「ステンド バイ ミー」。映画のどこにひかれるかは人それぞれだが、やはりカラッとした印象が残るものが私にはあっている。面倒くさい理屈なんていらない。 今日見た映画リトル ランボーズは、ちょっとスタンド バイ ミーを彷彿とさせるような、子供らしい想像力と無謀さと挫折感を織り込み、不器用だが純粋な少年時代の友情の物語を展開する。 宗教的な縛りから厳しいしつけで子供らしさを禁じられた少年と、放任された家庭環境のなかで「悪がき」を地で行くような問題児、その二人の出会いと、「ランボー」に触発され一本の映画を作ろうという夢に向かって育まれる友情を感動的に描いている。 |

| 1月9日 夜の美観地区 (12日UP) 竹原からの帰り、倉敷市内での夕食後、ライトアップされている美観地区をそぞろ歩いた。近くにいても夜の美観地区へはめったに来たことはないのだが、白壁と見事に実ったセンダンが冬空にくっきりと浮かびあがり、夜の川面を白鳥が安心しきった様子で滑っていた。 |

| 1月9日 竹原へ 帰省ラッシュの三が日を避け、一週間遅れで帰省した息子夫婦と竹原を散策した。 写真を写すよりも目で見て、楽しく喋ってを優先したのでこれといった写真は撮れなかったが、曇り空故かえって幻想的な芸与諸島の海風景とモノトーンの町並みを楽しみ、昼食には広島風お好み焼きを初賞味。寒かったがヘルシー気分の一日だった。 |

穏やかな瀬戸の海

逆光の海

| 竹原町並み保存地区 今は広島の酒どころとして知られるようだが、古くより京都下賀茂神社の荘園として開け、 江戸時代には入浜式塩田による製塩業で栄えた街には松坂邸、吉井邸など塩で財をなした商家が建ち並び、塩業が終焉を迎えた今も、かつての町並みの姿を留めている。棒瓦葺屋根、虫籠窓、塗籠壁、連子格子、出格子、塗格子など最近では見ることのできない風情がここにはある。 周辺には町の名前の由来でもある竹林が多く竹細工の店などを覘くのも楽しい。 又、頼山陽の祖父の家も現存し、この地からは多くの儒者や学者を輩出したということだった。 |

| 山側には町並に平行するように小早川氏子孫の学問所であった照連寺、清水舞台を模したという観音堂のある西方寺といった寺が建ち並んでいる。公開されていた松坂邸や、歴史民俗資料館、などに立ち寄った後、西方寺観音堂に登ってみた。竹原の町の向こうに瀬戸内海が霞んでいた。 |

西方寺観音堂

| 1月7日 DM 倉敷美観地区周辺のギャラリーからはよくDMが届けられる。私自身がすべてに足を運ぶわけではないが、近隣の美術館での展覧会情報もあわせて1ページを作りここで紹介することにした。→フレーム左の i より |

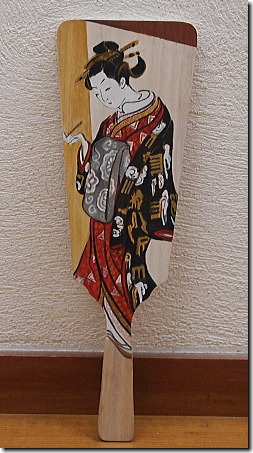

| 1月6日 羽子板 昨年、画材屋さんで白木の羽子板と羽子のセットを見つけたのを思い出した。 昔は少女雑誌の挿絵っぽい女の子の絵が描かれていて、お正月にはよく羽子つきをしたものだったが、もう羽子つきをする年でもない、相手もいない・・・。ちょっと飾るのに何か描いてみようと思い立ったのが浮世絵美人。 こんなお遊びはなかなか面白く、時を忘れて描いた。羽子とともに飾ると正月気分はまだまだつづく。 |

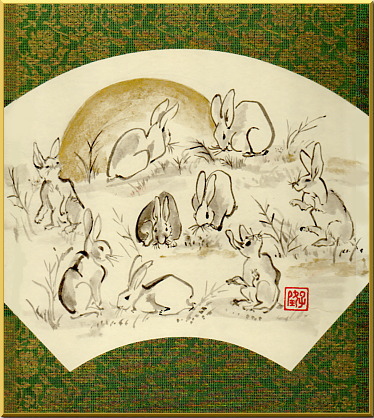

| 1月4日 漫画で遊ぶ 数年前に購入した岩崎美術社刊の「北斎漫画」全三冊は見ているだけでも楽しい、葛飾北斎の漫画なのだが、その中からウサギを描いたものを何匹か拾い集めて模写してみようと思い立った。以前から模写は苦手。というのは私には素直に写すということがどうも性にあってないのだ。本通りにやる刺繍も嫌い、本通りにやるパッチワークも嫌いというわけ。少しでもいいから創作といった要素がないと付き合えない。というとカッコイイが要するに我慢が足りず、へたくそなのだ。 そこをなんとか我慢してやっては見たが、なかなか難しい。墨でさらっと描かれているのだが、微妙に直線、曲線が使い分けられ、且つ勢いがあるのだ。書道に通じるなんて思いながら墨を刷ってはみたが、これはちょっとやそっとで真似られない。お手上げだ!まあいいかと、ついには我流になった上に、烏合の「兎」となった。お月さまでも登らせたらなんとか様になるんだろうか・・・と。 |

| 1月2日 京都 年頭恒例の京都散策、今年は数年ぶりとなる幡枝の円通寺から、妙満寺、岩倉の実相院、上橋の蓮華寺へと歩いた。北山は雪景色で、比叡山とともに綿帽子をかぶった庭園が美しかった。(↓クリック) UP1月3日 |

雪の妙満寺と比叡山

| 1月1日 元旦風景 2011年は明るい日差しが差し込む年明けとなった。 いつもどおり、お屠蘇と、おせちと関西風お雑煮で温まった。昔はお重箱いっぱいに用意したお節料理も箱の中に一日に頂ききれる量に絞って盛りつけた。40年間、毎年繰り返し用意してきたお節料理だが徐々に口に合うものだけにしぼっている。やはり、縁起物を並べた一の重と三の重の煮しめは欠かせない。二の重の焼き物は年とともにあっさり味。 今年の干支は卯。京都北野天満宮で12年前に買った木彫りのウサギを飾り、壁面に藁の亀を掛けた。図らずもそろったウサギとカメ、年頭の教訓かななんて思いつつ〜〜。 |

平成23年