~おりおり~

3月29日

2010年・奈良を歩く

今回は奈良県高市群高取町にある壺阪寺と標高584mの高取山頂上に建てられた高取城跡を訪ねた。3月も終わろうというのに、時折、雪が舞う冷たい天気だったが寺から城跡へ、久しぶりに山の土を踏む気分は爽快だった。山城、高取城は見事な石垣で難攻不落を誇った城の面影を残していた。(↓クリック) |

壺阪寺、礼堂と八角円堂

3月28日

法事があり久しぶりに実家に帰った。五分咲きの庭の桜が迎えてくれた。

「願わくは花の下にて春死なんそのきさらぎの望月のころ」 今年もまた西行のこの歌が頭をよぎる春となった。旧暦、如月のころ母は逝ったのだった。

法事からの帰途、月は夜空に明るく輝いていた。満月2日前の月だった。

|

椿、雪柳,木瓜など昔からある木々も美しく花をつけ、弟の温室では蘭が一斉に咲き誇っていた。

(弟HPの蘭へは↓胡蝶ランをクリック) |

3月27日

読書 : 阿部謹也著 ハーメルンの笛吹き男

ハーメルンの笛吹き男はグリム童話で誰もが知っている。笛に導かれて130人ものハーメルンの子供たちが消えてしまったという13世紀のこの伝説はどのようにして生まれたのか。伝説の真実を求めてさまざまな学者によって解明が試みられたその研究史を紹介、検討しつつ、子供たちはどこへ消えたのだろうといった謎解きの面白さ以上に、子供たちが行方不明になったという異常事態の背後にある当時のハーメルンの特に下層民の生活のあり方に関心を向け、さらに笛吹き男を通して中世における差別の問題を明らかにしようとしている。

この後に書かれた「中世を旅する人々」とともに読みごたえのある本だった。

|

3月24日

| 昨日に続く雨の日、先日の高梁&吹屋をまとめてみた。↓クリック |

吹屋小学校手作りカレンダー

(小学生とPTAの共作)

3月21日

高梁のさくら

この朝は黄砂の影響でかなり霞んではいたが、高梁の街を歩こうと出かけた。お昼前にはかすんでいた空も青く晴れ、頼久寺、武家屋敷などの古い町並みや、紺屋川周辺をゆっくり散策。川沿いの桜並木では1本の古木が先駆けて見ごろを迎えていた。

その後、備中山間にあるベンガラ色の吹屋へと向かった。

|

3月17日

二つの展覧会

風は冷たいが、さわやかに晴れた。岡山市内で開かれている二つの展覧会を午前午後に分けてはしごした。先ずは県立美術館で開催されている「悠久への回帰 高橋秀」

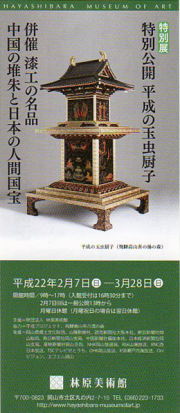

午後は林原美術館の「特別展 平成の玉虫厨子」 |

悠久への回帰 高橋秀

高橋秀さんに関しては倉敷芸術科学大学の教授であるという程度の知識しかなかった。どんな絵を描かれるのかも知らなかったし、ふくやま美術館前庭にある赤い色と前衛的フォルムが周りの緑によく似合っているオブジェの作者だということも知らなかった。(下の写真)

1930年福山に生まれ、画家を志し上京、1963年、ローマに渡りその地で前衛芸術に触れながら独自の抽象表現を獲得。40年あまりのイタリア滞在中、画家のテーマは「エロスの追求」へと変化していく。作品展は帰国後の琳派に発想を得た大作から、過去へとさかのぼるという展示。

大作が多く迫力はあったが、確かに「エロス」を感じる作品が多く、曲線、割れ目と云った官能的表現は抽象ゆえにより衝撃的なのだが、私には受け入れがたいものがあり、大胆に面を分割した平面構成の作品は落ち着くことを拒むようにも見え、開放的空間に置かれた単純化された立体表現のほうに好感が持てた。

|

| 平成の玉虫厨子 |

|

|

|

|

2004年から高山市の中田金太氏が中心になって飛騨高山の匠達の力を結集し、約4年の歳月をかけ完成させた玉虫厨子復刻版と、平成版。

実物の飛鳥時代の技法に忠実に作られたという復刻版は法隆寺へ奉納され、今回の展示は地元の茶の湯の森美術館で公開されている平成版。

思っていた以上に色彩豊かで、きらびやかな平成の玉虫厨子は現代の最高技術が発揮されたもので、蒔絵や錺金具の奧にも玉虫の羽が数多く使われ、高蒔絵技法もふんだんに用いられている。

製作は主に設計・宮大工・蒔絵・彫刻・錺金具の5つのカテゴリーから成り、かかわった職人は累計4000人、使われた玉虫の羽は4万を超すということだ。今回の展示は、平成版であったが、奉納されたほうも見てみたいと思った。

会場では三国連太郎の解説によるビデオの放映があり

匠達の想像力と技術によって制作に取り組む姿が紹介されていた。制作に際しての下調べも直接手に触れることのできない国宝玉虫厨子から、思考錯誤を繰り返しながら設計を起こし、宮大工によって形がなり、彫刻がなされ、漆が塗り重ねられ、2ミリに切られた玉虫の羽を貼っていくという気の遠くなるような細かい作業だ。このような作業を通して、出来上がったもの以上に技術の継承がなされていくことに意義があるように思えた。

映像により工程を詳しく見ることができるという企画がこの展覧会を盛りたてていた。

展示された平成の厨子は完成を待たずして亡くなられた中田氏の希望により作られたということだが、平成の進んだ保存環境の中で1000年先までこの美しさをとどめるのであろうか。

玉虫は死して羽を残し、発案者、中田氏は伝統技術の継承ということに功績を残された。

|

3月15日

鳥と画質

今日は雨、逆光で諦めていた昨日の鳥の写真を何とかUPできる状態にしようと四苦八苦した。

昨日の里山で、人の気配に一斉に高い枝へと飛び立った群れがあった。スズメより一回り大きい。三十羽はいたように思う。暗い林道で姿を鮮明に確認できなかったが、数枚の写真からは逆光ながら羽色とシルエットが確認でき、冬鳥のアトリであることが分かった。 |

| 画質が悪いが,上の写真からは羽の色が、下の写真からは凹形の尾羽の特徴が確認できる。 |

アトリが写っていたのは初めてのことだ。"写っていたのは"というのは、鳥をねらって歩いているわけではないからで、鳥だと思ってただ写すだけ。今まで,カシラダカもシメもゴジュウやヒガラも計らずして写っていたのです。

もっと望遠がきくカメラであれば鮮明な画像が得られるのであろうがパソコンでちょっと修正してもこの程度の像。画質が悪くて見苦しいのだが出会いがうれしくて載せてしまった。

ADSLとか光が登場する前はホームページへのせる画像はなるべく容量を小さくということを心掛けていた。私にはその癖がのこっている。自分のパソコンで見て、まあこれならいいかと思えたら載せている。・・・それにしても今回はちょっと悪すぎます。・・・ |

3月14日

里山の春Ⅲ

汗ばむほどの暖かさだった。今日も里山の春を探しに出かけた。

アズマイチゲは北向きの斜面で数輪咲いていたが、今年の花は非常に小さく、先日の雪で花弁が傷んでいるのが痛ましかった。

春いちばん乗りの菫、アオイスミレを今年こそはしっかりと確認したいと思っていたのだがレンプクソウが群生している空き地でたくさん広がっているのに出会った。日本には大きく分けて約60種あるという菫を見分けるのはなかなか難しいが,走出枝をだす。毛が多い。葵のような丸い葉といった特徴を備えている。

2週間前には出始めだったスハマソウも白から濃いピンクまで出揃っていた。この花は葯の色にも変化があって美しい。

|

アズマイチゲ

アオイスミレ

レンプクソウ(つぼみ)

スハマソウ

3月12日

里山の春Ⅱ

思いがけない寒気の後、林道には今日も雪が残っていた。10日前、まだ固い蕾のユキワリイチゲはどうなっただろうか。案の定、美しい瑠璃色が咲く谷ではまだつぼみのままだった。

帰路、以前に白っぽい花を見たことのある山道にはいってみると、群生が目に飛び込んだ.

周辺にはヤマネコメソウやユリワサビも咲いていた。 |

ユキワリイチゲ

ユリワサビ

ヤマネコノメソウ

| これらの野草は、水分をたっぷり含んだ土質を選ぶ。落葉広葉樹の落ち葉に守られて冬を越し、春に萌える。今後もちょっと無駄かとも思える道路の拡張工事によって削り取られないことを願うばかりだが、本日も必要性はあるんだろうかというようなのも含め、単に、年度末とあって各地で路工事が行われていた。 |

3月11日

倉敷ガラス 小谷真三展

青空が広がった今日、昨日から始まった倉敷ガラス展を見に行った。天気は回復したとはいえ、冷たい風を切って走るということになったが、思った以上に多くの作品を拝見でき、作家の話もうかがえて出かけた甲斐があった。倉敷ガラスは吹きガラス独特の質感にひかれ、集めているのだが、

私は心おきなく使えるもの、たとえばワイングラスとか皿とか蝋燭立に興味があり、

今回も、ピッチャーと小さな一輪ざしを購入した。 |

3月9日

雪の朝

今年の寒は一度も雪を見ることがなかったが、今日は思いがけない雪の朝となった。 |

3月の雪は苦くも、懐かしい。もう、四十数年前、それは大学入試発表の日

同じ高校へ通う男の子2人と私がなんとなく雪の原っぱへ集まって雪投げをした。

あの頃は雪が多かった。その前年は38豪雪、大雪だった。

高校2年の一番楽しい時代、クラス中が校庭に飛び出し雪合戦をした。

男の子たちはバケツに雪を集めて校舎にまで持ち込んだ.雪はみんなを子供にした。 |

3月7日

3月7日

| 読書 : 阿部謹也著「中世を旅する人びと」 |

本棚から数年前に一度読んだ,阿部謹也著「中世を旅する人びと」を取り出しもう一度開いた。

中世の庶民生活を点描した民衆史である。いわゆる西洋史といわれるものからは見えてこない

当時の庶民生活という未知の世界が展開されるおもしろさに2度目もまた引き込まれた。

定住者である農民の生活、共同浴場やパン屋、旅と定住の間に存在し交錯する旅籠や居酒屋、

農民とは対極的に存在する牧人、流浪の民ジプシー、そして遍歴の職人たちといったもの。

一冊に詰まっている内容はそれぞれにかなり踏み込んでいるように思えたが、

生活に密着した内容は興味をそそられることが多く、

個々に、より深く掘り下げたものがあれば、読んでみたいという思いに駆られた。 |

本の中には当時の版画が数多く載せられていた。

写真のない時代、言葉では言い尽くせない多くを版画は語ってくれる。

伝えたいことのみがより明確にあらわされているという点で写真とは違ったインパクトを感じる。

人々の服装、旅籠の様子、粉ひきやパン焼き、農民男女のエネルギッシュに踊る姿など |

3月5日

~虫になってみた~

昨日,今日と午前中のNHKで、昆虫を扱った番組が再放送されていた。

あすは啓蟄、それを意識しての番組構成に違いないと家事の手を止めて見入った。

昨年、97歳で亡くなられた挿絵画家、熊田千佳慕さんを特集した数年前の番組。

質素な生活空間の中で生まれる質の高い昆虫の博物館。

ファーブル昆虫記の世界を年月をかけて細密に描いていく。

撮影されたのは92歳の頃で、100枚を目標にされ50枚目を描き終わったころだったが、・・・

目標は達せられたのだろうか~~。

雨上がりの今朝の庭へ出て、ちょっと虫目線で咲き始めたチューリップを眺めた。 |

3月3日

3月3日

ノッティング

思い立って2月中旬から再びはじめたノッティングマットの制作

はじめたものの濃紺の糸不足に気が付き途中でデザイン変更をしたが出来上がってみると、

気に入ったものとなった。

以前に織って、機にかかっていたもの3枚と、今回のもの2枚を機から降ろし仕上げた。

我が家には白と黒のツートンが一番似合うのだが、

織っているときにはあれこれと色のあるものを入れるのが楽しい。 |

3月1日

3月1日

里山の春Ⅰ

里山では落ち葉の絨毯の中から小さな野草が顔を出し始めている。

|

スハマソウ(ユキワリソウ)

スハマソウ(ユキワリソウ)

ホソバナコバイモ

ホソバナコバイモ

フキ

フキ

セリバオウレン

|