9月30日

秋が進んでいると思っていたがここ数日蒸し暑く

朝夕の涼しさに慣れかけた体に気象異常だよという駄目押しの言葉を投げかけられたような気分。

どうも体調が今ひとつすっきりしない。この湿気には参ってしまう。

木々が紅葉し始め、野菊が目にとまる季節となった。野に咲くキク科の植物は数多くあるが

ヨメナ属やシオン属の花がこの季節の野には多く見られる。

薄紫のヨメナ、ノコンギク、オオユウガギク、ウラギク、ホウキギク

白い花のヤマシロギク、シラヤマギク、シロヨメナ、ゴマナ・・・・・・

まとめて野菊。

9月26日

MOVAからFOMAへ

私が携帯を持ち出したのは10年程前、その頃から何処へ行っても公衆電話というものが減ってきた不便さからだった。

それはちょうどサザンオールスターズのツナミがヒットした頃

着信音に早速ツナミを入れ、メール着信にビートルズのプリーズ プリーズ ミーを・・・・そのとき以来、

右の携帯電話を10年近く使いつづけ、

耳慣れた着信音がなる度にいつまで持ってるつもりと、新しいものにめのない友人からはあきれられていたのだが

こんな小さなものに多機能を期待する気のない私にとっては携帯は単なる連絡用であって、

十分私の需要にこたえてくれたのだった。・・・・

今回は

2012年からはMOVAサービス終了ということ、料金も節約できそうということもあり切り替えたという訳。

ちょっとしたオプションをつけただけで無料で手に入った携帯は

以前のもののような温かみはないが、確かに文字は大きいし、慣れれば使いやすそうだ。

移しましょうというのをあえて断わり、電話番号は自分で移し変えますなんて言って・・・

昨夜から、使い慣れない携帯の設定をあれこれプッシュしつづけ

今日は肩がガチガチ!

9月25日

林道番人・眼鏡アケビ~~上からじっと見はっている。

☆花たちトップページ更新、索引に一種追加

9月24日

蒸し暑い一日となった。強い日差しに畦道のヒガンバナも暑い!といっているようだ。

9月22日

山野草9ー611番から14番へ・・・ 野草4種追加

9月21日

~剣山~

鳥取との県境にあるこの山からは広い裾野をひいた雄大な大山を望むことができる。

20日の風景と花でページを作る。

何度か登ってやっと鮮明な大山を見ることができたのでちょっと大山にこだわったかなという感じです。

(↓クリック)

三角錐の山、剣山 (写真は2006年三日月山より)

9月20日

高梁川の源頭、剣山に登った。

9月19日

突然変異?

ツリフネソウの仲間では赤紫のものと距の先が巻いていないキツリフネの二種に出会っているが

今年は白いツリフネソウを見かけた。

赤紫から白へと色あいに幅があるが色素が足りないだけなんだろうと勝手に判断。勝手に納得。

純白のものもあるようでシロツリフネソウというようですが、いずれも学名はImpatiens textori

色違いということでしょうか。

9月17日

一ヶ月ぶりに森林公園を歩いた。(画像↓クリック)

その名の由来となったツチアケビの実をみることができた。

千軒平

9月15日

アクシバ

先日の登山道で瑞々しく美しい実が一つ

以前に買った「葉で見分ける樹木」の著者のサイトで回答者の意見を聞き

やっと名まえがわかった。多分あってるはず。

花にはっきり特徴がある野草とちがって樹木は難しい。

この本を買ってから、なるべく葉っぱをしっかり見るようにしているのだが

葉には大小もあり、本を見ているだけではなかなか判りづらい。

結局、調べきれずまたもや人を頼ってしまったというわけだ・・・・。

☆

☆

大山登山道の花を分布地域などから花名を再検討し、山野草索引に6種追加する。

9月13日

<思いつきの大山登山>

11時過ぎ、森林公園へでも行こうと家を出た。

途中で大山元谷くらいまでなら今からでも登れるかもしれないと,行く先変更。

枡水高原前の食堂で大山おこわを食し、午後1時30分、夏山登山口(標高780m)から登る。

私たちが登り始めた二十数年前に比べると登山者が増えたせいなのか登山道は私の嫌いな階段状となり

非常に不愉快。それが5合目元谷分岐まで延々と続くようだ。

4合目を過ぎた頃から午前中にのぼり、頂上でお弁当をひろげたであろうたくさんの下山者とすれ違う。

待たされたり、待ってもらったり・・・「こんにちは」の挨拶も、下山者にとってはらくらく

・・・登山中の私は声を出すのもいや。でもやはり「こんにちは」とかえす。

久しぶりの登山、4合目から5合目辺りがすれ違いの面倒くささもあって非常にしんどい。

やっと元谷分岐に着いてみれば、なんだかこのまま下りるのがもったいないという感じで・・・

以前にもこんなことがあったなと思いつつ、天気もいいことだし、

えい!登っちゃえということになり・・・頂上へ・・・ここからはやっと登山道らしくなる。

岩を選ぶ自然状態の道は自分のペースを作れるのだ。8合目辺りからなだらかな木道をとおって弥山頂上へ。

頂上到着4時少し前。・・・だあれもいなくて広い頂上独り占め。(正確には2人占め)

よく見渡すと三角点のあるところで三脚を立ててる男性ひとり

・・・崩壊激しい大山・・・進入禁止、縦走禁止ですぞ。規則違反ではござらぬか!

まあ、自己責任ということでいい写真とってください。

標高1710.6mの弥山頂上は草原とダイセンキャラボクの群生。赤い実がかわいい。

30分ほど頂上で過ごし、下山する。途中、イギリス人5人グループと年配の夫妻が登っていく。

きっと夕陽を眺めて下山予定だろう。山は夕方の一瞬、レースのカーテンを開けたように澄み渡るのだ。

下山途中で日本海に向って立つ風力発電をみおろす。

化石エネルギーに変わるものとして、太陽光と共に風力も。

先日、アメリカの乾燥した広大な農園が風力発電所に生まれ変わろうとしているといったTV報道があった。

風力発電は騒音問題と共に渡り鳥など野鳥への被害が大きく新たな環境問題を引き起こしているらしい。

CO2削減で環境保護とおもいきや、また違った形で環境を壊すというのがこまりもの。

☆

遠回りだが、行者谷、元谷から大山寺方面へ下山する。元谷からの大山が豪快だから。

期待どおり、澄み渡った大山の姿を見あげる。

暗くならないうちに登山道を抜けたいので急ぐ。大山神神社到着6時10分過ぎ。

木々のむこうに赤い夕焼け。

大山寺橋からの中海と弓ヶ浜

☆

登山途中いくつかの花との出会いがあった。また後日のUP予定。

9月12日

朝から雨。やりかけの織物は糸が足りなくて一寸お預けにし

先日写した写真をもとに葉書大の紙に水彩絵の具で描いた。

葉っぱはよく写ってなかったので見た時の印象でさらっと描いた。

シラヒゲソウ

9月10日

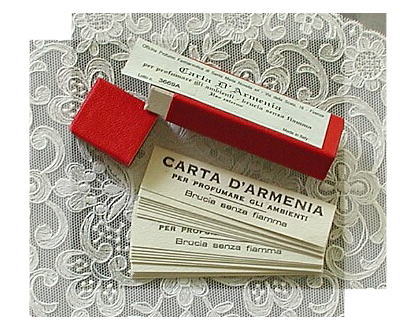

朝、寝ぼけた頭で自室に入った。なんといい香りだろう~~~

先日、もらったお土産の一つ、匂い紙のはいった赤い小箱からの香りだ。

CARTA D' ARMENIA・・・・すーっと頭が冴えた。

フレンツィエのサンタ・マリア・ノヴェッラ薬局はかつての教会付属施薬院。

その歴史は13世紀からで修道僧が栽培したハーブでハーブ茶やコロン、石鹸などをつくり

販売したのに始まるらしい。教会横に本店があり、今では日本にも支店があるほど有名な薬局だそうだ。

「アルメニアの香り紙」とは元はフランス生まれの香り紙だそうで

1885年仏人オーギュスト・ボンソがアルメニアに旅行中にバンジョアンというインド由来の安息香を焚いていると、

家の空気が清浄になっているのに気づき、それをヒントにパリに戻ってから、薬剤師であり、生物学者であった

アンリ・リビエとともに考案。

バンジョアン樹脂(アンソクコウノキから採る)をアルコールに溶かした液に紙を浸けた後、乾燥させて作っている。

アコーディオンのように折りたたんで燃やして使ったり、そのまま箪笥に入れてつかうようだ。

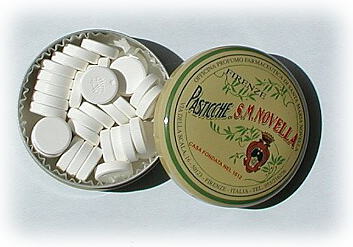

サンタ・マリア・ノヴェッラ薬局 (2)

こちらはミントの”トローチ” ミントは殺菌、疲労回復にきく。

9月7日

帰化植物&その予備軍あるいは一時的侵入者!

サワギキョウの咲く湿地で赤いサワギキョウが数本咲いている。

単独で見ると鮮やかな美しさだが場違いな感じがして日本の野草ではなさそう。

調べてみると北アメリカ原産のベニバナサワギキョウで園芸種らしい。

ほかでは見たことがないので、おそらく誰かが持ち込んだのだろう。

盗掘も困るが持ち込みも困るなあと思う。繁殖力が強いということだから

今後増えるかもしれない。目にやさしい。調和ある自然を好む私としては懸念される。

他の2種(ダンドボロギクとキバナノマツバニンジン)は帰化植物(だが、この程度の地味さなら許せる・・・。

~~そもそも・・・帰化植物の定義~~

(小学館の百科事典より引用)

本来はその地域に生育していないが種々の原因で二次的に渡来(侵入)し野生化した植物の総称。

特に本来の植物相を構成する既存植物と同一環境下に共存し

ある程度の安定した状態を保つに至ったものを帰化植物という。一般にその定着状況から5つに分類される。

①自然帰化植物・・・・気づかないうちに渡来し帰化したもの(オオイヌノフグリ、アメリカセンダングサなど)

②人為的帰化植物・・・牧草、飼料、観賞、食用、薬などとして持ち込まれ、野生化したもので

渡来時期がはっきりしている。(レンゲ、シロツメクサ、キクイモ、ムラサキカタバミなど)

③仮性帰化植物・・・①と渡来状況は同じだが短期間(2年ほど)で消滅するもの。

④予備帰化植物・・・局部的に帰化しているが広い分布にいたらないもの(キキョウソウ、マメアサガオなど)

⑤史前帰化植物・・・有史以前に渡来したとされるもの(ナズナ、ハコベ、チガヤなど)

現在800種を越えるといわれ、ほとんどが第2次大戦以後の渡来。世界がせまくなり、

人の往来と共にますます増えていきそうだ。

☆

~~日本のものと思っている農耕地などの身近な雑草は意外と史前にはいってきたものが多い。。

史前のことをどうして調査できるのかと思うけれど

農耕文化ほか、人の交流があれば植物もはいってくるというのは今も昔も変わらないということだろう。

農耕地、そして、川沿いには帰化植物が多い。

純粋に古くからこの列島にあったのは深山のもの。そして、今も・・・・

・・・ヒメジョオンは深く山にまで入り込んでるようですが・・・・

日本の野草を絶やさないためにも例外ということにしたいものです。

☆

9月6日

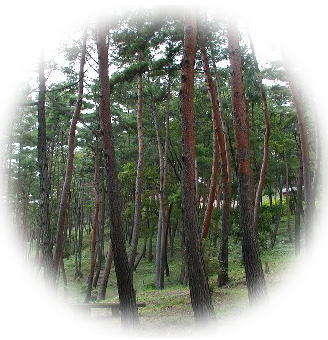

高梁市にある自然公園を一周した。

エメラルドグリーンの新城池を囲むようにアカマツ林と自然の木々が生育し、

山間を巡ると八丈岩、三枚岩、などという奇岩が点在し回りの緑と調和している。

池とキャンプ場の宿泊施設

数年前には園内も松食い虫被害がひどかったらしく、消毒のために閉鎖していた時期もあったが

その頃に比べると、松も勢いを増し、下草の手入れも行き届いていた。

池から流れ出した小川の周辺にはオミナエシ、ヨツバヒヨドリ、ワレモコウなどといっしょに

ミミカキグサやホザキミミカキグサ、シロイヌノヒゲ、サワギキョウといったおなじみの湿地植物が咲いていた。

今日も多くの野草に出会ったが嬉しかった出会いは”御神輿”

ゲンノショウコは、はじけた実の形から神輿草とも呼ばれる。