|

山上にある円教寺は天台宗の古刹にして、西国三十三観音霊場の27番。 康保3年(966年)性空上人によって開山、自ら桜の老木に如意輪観音像を彫刻し本尊とした。上人の徳を慕った人々の信仰を集め、鳥取県の大山とともに僧侶の修業道場としても栄え、「西の比叡山」と呼ばれてきた。 建物は落雷や戦争で焼失し幾たびか再建、修復がなされたそうだが山内には大講堂をはじめとする多くの重要文化財がのこっている。 |

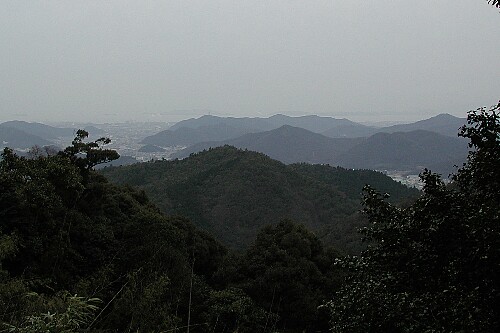

| 山上へは自然歩道もあるがよく調べてなかったのでとりあえず上りは約4分のロープウエイを使うことにした。 駅を下りると志納所をとおり、案内図などを頂く。11万坪あるという山内一周は徒歩1時間。ゆっくり巡り、食事やお茶をしてもほぼ3時間あればよさそうだ。帰りは、ロープウエイ駅の傍から麓へと歩いて降りることにしよう。 志納所をでると慈悲の鐘がありそこから右の道を登る。ゆるい傾斜の参道脇には沢山の千手観音が祀られている。開けたところからは姫路市がいとその向こうに播磨灘の島々を見渡せる。 |

仁王門(江戸時代)

| 標識に従って行くと、予約すれば精進料理をいただけるという「壽量院」、そして円教寺会館、十妙院、と老杉におおわれた道をいく。やがて、橋と階段が見え大きな建物が飛び込んでくる。清水の舞台のようだ。 |

魔尼殿(観音堂)

| 970年性空上人により創建されたが幾度か焼失、現在の建物は昭和8年に再建されたとある。本尊、如意輪観音と大講堂から移されたという増長天像が安置されているが秘仏だそうで厨子内に収められ見ることは出来ない。 |

1000年を越えるスギ、ツガ、モミ、シイ、などの古木に囲まれ幽邃な空気がただよっている。

| 魔尼殿裏へ回り大講堂へ向かう。杉に覆われ、苔むした小道には大黒堂や、端光院などが点在する。200種に及ぶ苔があるというのだがよく見分けがつかない。途中、杉の大木に出会う。 |

<魔尼殿から5分も歩くと広い庭をはさんで3つの建物がみえる。>

大講堂(室町時代末期の建物)

食堂と常行堂

開山堂と右には室町末期のかやぶきの建物、護法堂

| 開山堂堂内には性空上人の木像が祀られている。柔和な表情だ。 そしてお堂の軒には対照的な表情の左甚五郎作(伝)の力士像が下をにらみつけている。お堂の脇には、 性空上人を訪ね「暗き依り、暗き道にぞ入りぬべき遥かに照らせ山の端の月」と歌ったという歌人、和泉式部の塚ががある。 |

開山堂を後に展望広場へと坂を登る。

|

かすんではいたが姫路市街の向こうに瀬戸内海が美しい。 この一角には金剛堂、根本薬師堂、法華堂、鐘楼などがあり、,宿坊、十地院でお抹茶を頂く。あったかい部屋でほっとしたひと時。 ふたたび大講堂へ戻り、来た道を魔尼殿から閉ざされた宿坊、妙光院をまわって山内入口へと戻る。麓へは予定通り、歩いて下山。途中から岩の上を歩くという道。その昔大勢の修験者が通ったであろう険しい道だ。 木々に覆われた道では小鳥がさえずり、開ければ展望もよい。 |

メジロ

この山には多くの野鳥が棲息するそうで

途中、イカル、ヤマガラ、などを見かけた。またキツツキのトントンと幹をたたく音が響いた。

2013年6月30日

2008年から始めた古寺巡礼(西国三十三)として緑濃い初夏、ナツツバキの頃に。

戻る