| 僾儔僴偼戝偒偔暘偗傞偲丄嘆崅戜偺忛傗偐偮偰偺婱懓偺娰偺偁傞抧嬫(僼儔僠儍僯乯丄 嘇怑恖偺壠乆偲婱懓偺娰偑揰嵼偡傞儅儔乕丒僗僩儔僫丄 嘊僇儗儖嫶廃曈丄嘋偐偮偰偺儐僟儎恖嫃廧嬫偱僔僫僑乕僌側偳偺偁傞儐僟儎抧嬫丄 嘍媽巗奨峀応傪拞怱偵屆偄奨暲傒偑懕偔媽巗奨丄 嘐怴巗挕幧傗崙棫攷暔娰側偳偺偁傞怴巗奨丅 屵屻偐傜偺敿擔懾嵼偱偼偦偺傎傫偺堦晹傪奯娫尒傞偵偡偓側偄偑丄峴偒愭傪峣傝崬傫偱曕偄偨丅 梊掕偼僾儔僴忛(尰嵼偼堦晹偑戝摑椞晎偲側偭偰偄傞乯偲偦傟偵椬愙偡傞惞償傿乕僩戝惞摪側偳傪弰傝丄僇儗儖嫶傪搉偭偰丄媽巗奨峀応傊偲栺4帪娫偺嶶嶔丅 儃僿儈傾僌儔僗偺惂嶌傪尒妛偺屻丄梉怘傑偱偺娫丄媽巗奨偱僔儑僢僺儞僌側偳傪妝偟傓偙偲偵偟偨丅 |

僼儔僠儍僯

杒懁偐傜尒偨丄惞償傿乕僩戝惞摪丅嵍壓偵偁傞墌摏偺傛偆側搩偼壩栻屔

惞償傿乕僩戝惞摪

| 926擭丄偺偪偵儃僿儈傾偺庣岇惞恖偲偟偰宧傢傟傞偙偲偲側偭偨償傽乕僣儔僼堦悽偵傛偭偰憂寶丅 尰嵼偺寶暔偼14悽婭僇-儖巐悽(僇儗儖堦悽乯)偵傛偭偰搶懁偐傜寶愝偑偼偠傔傜傟丄搑拞拞抐偡傞偑丄1929擭偵帄偭偰惣懁敿暘傕姰惉偟偨僑僔僢僋條幃丅 慡挿侾俀係倣丄暆俇侽倣丄揤堜崅偝俁俁倣丄撿搩俋俇丄俆倣偲偄偆戝嫵夛丅 摪拞墰偵偼侾俇悽婭偺僼僃儖僨傿僫儞僩堦悽偲壠懓偺楈昣偑偁傝丄廃埻偵偼侾俁偺楃攓摪偑偁傞丅奺楃攓摪偵偼傾乕儖僰乕儃乕夋壠偨偪偵傛傞僗僥儞僪僌儔僗偑旤偟偄丅 |

惞償傿乕僩戝惞摪僼傽僒乕僪

|

|

|

| 摪撪偵偼 僗僥儞僪僌儔僗偐傜尪憐揑側岝偑嵎偟崬傓丅 |

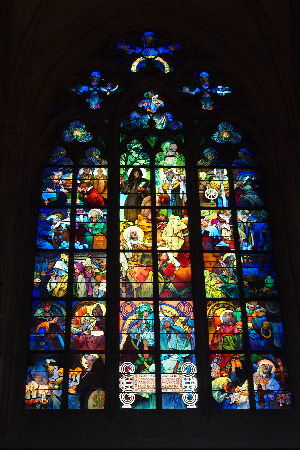

傾儖僼僅儞僗丒儉僴(儈儏僔儍乯偺僈儔僗奊 箖L儕儖偲惞儊僩僨傿僂僗乿丂奼戝伀 |

儉僴偺僈儔僗奊丂乮晹暘乯

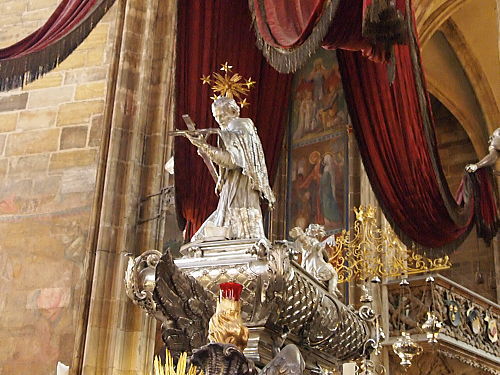

償傽乕僣儔僼楃攓摪

儃僿儈傾偺庣岇惞恖償傽乕僣儔僼偺堚暔偑偍偝傔傜傟偰偄傞丅

摉帪偺儃僿儈傾偺晉傪徾挜偡傞偐偺傛偆偵暻柺偼嬥傪巤偝傟偨僈乕僱僢僩偺尨愇偱暍傢傟偰偄傞丅

| 惞償傽乕僣儔僼(俋侽俁崰乣俋俁俆乯 俇悽婭屻敿丄僾儔僴廃曈偵偼僗儔僽恖偺廤棊偑抸偐傟丄媢偺忋偵偼忛嵡偑抸偐傟偰偄偨偑 俋悽婭偛傠偵側傞偲丄僎儖儅儞宯僼儔儞僋墹崙偺塭嬁傪庴偗傞傛偆偵側儕丄摉帪僾儔僴偵嫆揰傪帩偭偰偄偨僾僔僃儈僔儏儖壠偺儃儕僕儑僀偼俋悽婭屻敿丄僉儕僗僩嫵偺愻楃傪庴偗傞丅償傽乕僣儔僼偼偦偺懛偱丄俋俀侾擭儃僿儈傾岞偲側傝儃僿儈傾岞崙偲僪僀僣偺椙偄娭學傪抸偒丄儃僿儈傾傪僉儕僗僩嫵壔偡傞偙偲偵椡傪拲偄偩丅掜偵傛偭偰埫嶦偝傟傞偺偩偑丄侾侽悽婭屻敿丄儃僿儈傾偺庣岇惞恖偲偟偰曭傜傟傞偙偲偵側傞丅 |

弣嫵幰丄惞儎儞丒僱儃儉僣僉乗偺曟

俀僩儞傕偺嬧偑巊傢傟偰偄傞丅

戞嶰拞掚偐傜偺惞償傿乕僩戝惞摪懁柺

拞掚傪嫴傫偱岦偐偄偵尰嵼偼戝摑椞晎偲偟偰巊傢傟偰偄傞僾儔僴忛偑偁傞丅

僾儔僴忛

| 忛偼俋悽婭偵儃僕償僅僀墹偑寶偰偨偺偵偼偠傑傝丄侾係悽婭僇儗儖巐悽帪戙偵尰嵼偺宍偑惍偭偨丅 侾俇悽婭偵僴僾僗僽儖僌壠偺儖僪儖僼擇悽偑僾儔僴偵媨掛傪抲偄偨偙偲偱塰偊偨偑丄埲屻媨掛偼僂傿乕儞偵堏儕丄忛偺斏塰偼巭傑偭偨丅儅儕傾丒僥儗僕傾偵傛偭偰儘僐僐條幃偵戝夵抸偑峴傢傟傕偟偨偑丄悐戅偟偰偄偭偨丅尰嵼偼戝摑椞晎偲側偭偰偄傞丅 忛偼搶惣偵挿偔丄惣偺僼儔僠儍僯峀応偵柺偟偨惓栧偺傎偐丄搶栧丄杒栧偑偁傝丄偦傟偧傟偵塹暫偑斣傪偟偰偄傞丅 杒栧偐傜擖傝丄惓栧偐傜弌傞偲偄偆偙偲偲側偭偨丅 |

塹暫偺峴恑丂(杒栧嬤偔偱乯

惓栧

| 惓栧傪弌傞偲僼儔僠儍僯峀応丅嵍偵峴偔偲丄侾俁悽婭偐傜奐偗偨忛壓挰丄儅儔乕丒僗僩儔僫偺愒偄壆崻偲僇儗儖嫶丄媽巗奨傊偺揥朷偑旤偟偄丅 |

僼儔僠儍僯傛傝偺揥朷

栚傪嬅傜偡偲丄僇儗儖嫶偼恖偱偁傆傟偰偄傞丅(仾儅僂僗乯

儅儔乕丒僗僩儔僫偐傜僇儗儖嫶傊

| 償儖僞償傽愳偵偐偐傞嵟傕屆偄嫶偱丄尰懚偡傞嫶偺寶愝奐巒偼侾俁俇俈擭丄姰惉偼侾係侽俀擭丅 挿偝丄俆侾俇倣丅暆俋丏俆儊乕僩儖丅尰嵼曗廋岺帠偑峴傢傟偰偄傞丅 嫶偺忋偵偼俁侽偺惞恖憸偑偁傞偑侾俈悽婭枛偐傜俀侽悽婭偵偐偗庢傝晅偗傜傟偨傕偺偱丄 偙偺拞偱僠僃僐偺惞恖偲偟偰傕偭偲傕桳柤側偺偑丄惵摵惢偺儎儞丒僱儃儉僣僉乗偩偦偆偩丅 |

| 嫶忋偼偁傆傟傫偽偐傝偺恖偱岺寍昳傗奊夋傪攧傞壆戜丄戝摴寍恖側偳傕偄偰偛偭偨曉偟偰偄傞丅 偨偩丄壓傪棳傟傞償儖僞償傽愳傪尒搉偡偙偲偱偙偙偑嫶偺忋偩偲婥偯偔偔傜偄偩 |

惞儎儞丒僱儃儉僣僉乗

媽巗奨懁偐傜僾儔僴忛傪朷傓丅

僇乕儖巐悽(僇儗儖堦悽乯憸

| 僇乕儖巐悽亖僇儗儖堦悽 侾係悽婭弶摢丄儖僋僙儞僽儖僌壠偵墹埵偑堏傝丄侾俁係俇擭偵僇乕儖巐悽偑丄儃僿儈傾墹僇儗儖堦悽偲側偭偨丅屻丄僇乕儖巐悽偲偟偰恄惞儘乕儅峜掗偲偟偰懻姤丄儃僿儈傾墹偼儃僿儈傾偺慖掗岒偺昅摢偲側傞丅偙偺崰偵丄僇儗儖嫶丄僇儗儖戝妛側偳偑愝棫偝傟丄挰偺惍旛傕側偝傟丄僾儔僴偼拞墷嵟戝偺搒巗偲側偭偨丅 |

媽巗奨

| 償儖僞償傽愳塃娸偵峀偑傞拞悽偐傜偺屆偄抧嬫偱偦偺拞怱偵媽巗奨峀応偑偁傞丅 峀応偼僑僔僢僋丄儖僱僒儞僗丄僶儘僢僋丄儘僐僐偲偄偭偨帪戙傪妘偰偨寶憿暔偵埻傑傟丄拞墰偵偼廆嫵夵妚幰丄儎儞丒僼僗偺孮憸偑棫偭偰偄傞丅 柉廜偺朓婲傗丄張孻偲偄偭偨條乆側楌巎揑晳戜偲側偭偨峀応偱偼愜偟傕僒僢僇乕娤愴偵嫽偠傞恖偨偪偑廤傑偭偰偄偨丅 |

嵍傛傝

儘僐僐條幃偺僑儖僣丒僉儞僗僉乕媨揳丄愇偺忇偺壠丄僥傿乕儞惞曣嫵夛乮僼僗攈偺嫵夛乯

媽巗奨挕幧偺巇妡偗帪寁

|

|

|

侾係侾侽擭丄揤摦愢偵婎偯偄偰嶌傜傟偨偲偄偆巇妡偗帪寁丅 巇妡偗偺晹暘偱丄奫崪偼巰恄傪丄妝婍傪抏偔抝偼斚擸傪丄嬥戃傪帩偮抝偼梸朷傪丄嬀傪帩偮抝偼嫊塰傪徾挜偟偰偄傞偲偄傢傟傞丅俋帪偐傜俀侾帪傑偱枅惓帪偛偲偵奫崪偑撽傪堷偄偰彫偝側忇傪柭傜偟嵍庤偺嵒帪寁傪媡偝偵偡傞偲忋偺憢偑奐偒侾俀恖偺僉儕僗僩偺巊搆偑搊応偡傞偲偄偆巇妡偗偵側偭偰偄傞丅 |

||

| 壩栻搩 儃僿儈傾儞僌儔僗傗僈乕僱僢僩側偳偺暲傇僔儑僢僾傪朘偹偨屻丄僣僃儗僩僫乕捠傝傪峴偔偲崟偄夠偺傛偆側僑僔僢僋栧偑尒偊偰偔傞丅尦偼侾俆悽婭屻敿丄尰嵼偺巗柉夛娰偺応強偵偁偭偨墹媨偺栧偲偟偰嶌傜傟偨偑丄侾俈悽婭偵挰偑儘僔傾偵曪埻偝傟偨帪偵壩栻屔偲偟偰巊傢傟丄侾俉俉俇擭偵夵抸偝傟偰 壩栻搩偲屇偽傟偰偄傞丅 |

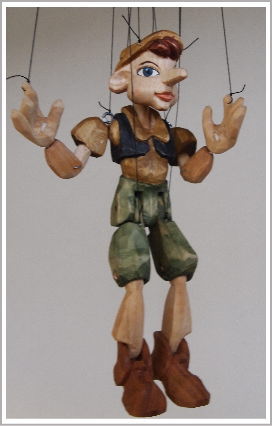

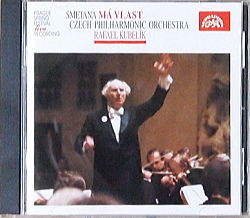

| 巗柉夛娰慜偺僥儔僗偱傝傫偛僕儏乕僗偱偺偳傪弫偟偨屻 偤傂偲傕庤偵擖傟偨偐偭偨儅儕僆僱僢僩傪扵偟偵媽巗奨傪曕偄偨丅 偐偮偰丄儅儕傾丒僥儗僕傾偑妛峑偱偺僠僃僐岅偑嬛偠丄僪僀僣岅傪彠椼丄偦偺偨傔丄恖乆偼戝廜偺傕偺偱偁傞恖宍寑偵傛偭偰僠僃僐岅傪曐岇偟偨偲偄偆丅崱夞偼偦偆偄偭偨恖宍寑傕尒偰傒偨偐偭偨偺偩偑丄抁偄懾嵼偱偐側傢側偄偺偩偭偨丅 岾偄偵傕丄庤挙傝偺恖宍傪抲偔揦傪尒偮偗傞偙偲偑偱偒偨丅揦庡偑摦偐偟偰尒偣偰偔傟丄傗偭偰傒偨偑側偐側偐擄偟偄傕偺偩丅揤堜偐傜偮傞偟偰僀儞僥儕傾偲偟偰忺傠偆偲巚偆丅 偦偺偁偲丄巹偺岲偒側嬋丄乽儌儖僟僂乿偺嶌嬋壠丄僗儊僞僫偺償儖僞償傽愳偵偦偭偨攷暔娰傪朘偹偨丅巆擮側偑傜傕偆奐娰帪娫偼夁偓偰偄偨偑償儖僞償傽愳乮儌儖僟僂乯傪攚宨偵偟偨僗儊僞僫偺憸偲旤偟偄僼傽僒乕僪乮伀儅僂僗乯傪僇儊儔偵廂傔偨丅 |

乣僾儔僴偱偺攦偄暔偼丒丒丒乣

丂丂丂丂

丂丂丂丂

梉怘偼僠僃僐偺椏棟丄媿擏偺僌儔-僔儏丅價乕僼僔僠儏乕偵帡偰擔杮恖偺岥偵偼傛偔崌偆偲巚偭偨丅

偍偄偟偄偺偩偑丄偦偙偼怘傋夁偓側偄傛偆偵偪傚偭偲峊偊傔偵偲偄偆偺偑巹偺奀奜偱偺怘帠怱摼丅

僠僃僐偺捠壿偼僠僃僐僐儖僫丂丂丂侾僐儖僫佮俆墌

俇寧俀俋擔丂僠僃僗僉乕僋儘儉儘僼傊