| 6月16日 今朝の庭 |

| 6月13日 2010年森林公園(3) ことしは月中旬に行こうと決めた森林公園を訪ねた。(6/12) 山の緑がより一層深くなり、風になびくチシマザサは根元からでた若い株との世代交代を迎えていた。夏草が勢いを増した縦走路は落ち葉から緑の絨毯へと衣替えしていた。 (↓クリック) |

| 6月10日 読書 塩野七生著 「海の都の物語」 読み始めたのは2月だった。当初は全6巻を一気に読みとおそうと意気込んだが、いつものことながら衰退期に入ってから牛歩のごとくのろのろとすすみ、やっと読み終えたというわけです。 ’ヴェネツィア’で思い浮かぶのは ベニスの商人、マルコ・ポーロ、ティツアーノ、・・・そして観光地ヴェネツィアを舞台とした映画 「旅情」、「ベニスに死す」・・・私にとってはその程度の断片的なものでしたが、数年前に読んだ須賀敦子著の「ヴェネツィアの宿」、内容は作者が夢か現かといった眠れない夜にその生い立ちを回想するというものではあったのですが、著者を過ぎ去った昔へと誘ったこの水の都のことを詳しく知ってみたくなったのでした。 |

ヴェネツィア・鐘楼より (2007年)

| 5世紀、ラグーナに誕生したヴェネツィア。共和国となった8世紀末から約千年にわたるその壮大な興亡の歴史。 筆者が水の都ではなく、あえて「海の都」としたかは読み進むうちに明らかになっていきます。他のイタリア諸都市とは違った権力集中を極度に避けた政治形態を保ちつつ、持たざる国が地中海を舞台に中継貿易によって発展した要因は現実主義者としての首尾一貫した行動にあるようです。戦いは領土拡大にあらず、すべての努力は交易に向けられます。政教分離を掲げるヴェネツィアは他のイタリア諸都市が皇帝と教皇派に分かれて政争を繰り返した中世においても、現世の利益を優先し西ヨーロッパの経済的中心として発展、その領土も周辺へと広がります。オスマントルコの台頭、大航海時代の到来といった国家存亡の危機をも乗り越え繁栄。 しかし、トルコとの相次ぐ攻防のなか、スペインに代表される君主制国家が台頭する中で、持たぬ者の悲哀を味わうことになります。クレタを失い、地中海海洋国家としての地位も地に落ちたヴェネツィアは18世紀にはかつての覇権国家とはほど遠い存在と化し、覇気にあふれていた国民の意識もなえ、やがてナポレオンに征服されるという運命をたどります。 建国から衰退までの変遷を筆者は綿密に、時には「ヴェネツィアの女」、「聖地巡礼パック旅行」、「ヴィヴァルディの世紀」といったちょっと一息つける内容も盛り込みながら語ります。 一息つける内容が盛り込まれていること、これが塩野七生著「〜〜の物語」の魅力なのです。 何故、世界史というものに興味があるのかと思った時、それは高校時代のちょっとしたエピソードを、交えた授業があったからこそという気さえしています。 いまなお、独特の景観で観光客を魅了するヴェネツィアの’夢’を静かに、しかし最近の世相を思うに、ある種の危機感を覚えながら読み終えました。 |

| 6月8日 「入梅前の谷あいで」 6日の日曜日、午後から思い立って県北へ出かけた。今年は山裾のヤマツツジが例年になく花数が多く美しかった。谷あいの開墾田横の土手は花盛りでシライトソウ、アザミなどたくさんの野草や蝶に出会えた。 |

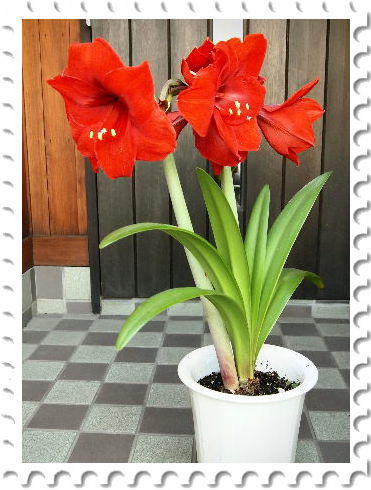

| 6月5日 一筆啓上・・・・・・・ 「おかわりございませんか。今年も元気に咲いています。」 もう二十年近くになるだろうか。義姉が送ってくれたアマリリス 当初はオランダの風車の模様のついた水栽培用のポットに入っていたのだが、次の年からこの植木鉢で土も変えず。肥料もやらず・・・・毎年元気に咲く。 |

| 6月1日 緑の湿原 5月30日、25日ぶりで県北の湿原を訪ねた。今回の目当ては5月末には咲くでしょうと聞いていたスズランだったのだが・・・。この季節、何よりも美しいのは'緑’と'光’だとあらためて感じた次第です。 |