ひとりごと 「いつの間にか、昭和の日・・・か。」

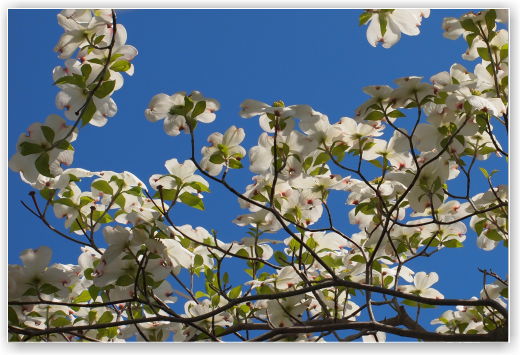

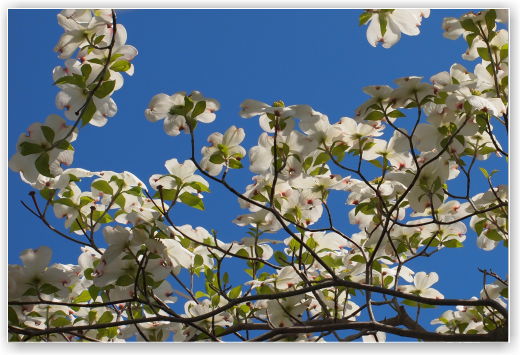

祝祭日の決め方、最近は節操がないというか休日をまとめたいというだけのいい加減さだと思う。私は29日は緑の日だと思い込んでいたのだ。当初、昭和天皇が崩御された後、生物学者であったこの方を偲んでか「緑の日」としたのだと聞いた。いっそなくしてもいい休日だったんじゃないかと思うのだが・・・この新緑のころにさりげなく激動と再生の昭和を緑の日という穏やかさで振り返るというのなら一理あると思っていた。ところが、緑の日はいつの間にか5月4日に移動した。そして昭和天皇誕生日はずばり「昭和の日」となったようだ。昭和の日なんて、前例作っていいんやろかとも思ってしまうのだ。

成人の日も体育の日も然り、ただただ連休にしたいという発想に基づいているのだ・・・・。ゆとりだとかなんだとか言いだしてからだろか、短絡思考で簡単に決め、簡単に変えるのだね。

|