2月24日

〜おりおり〜

![]()

2月24日

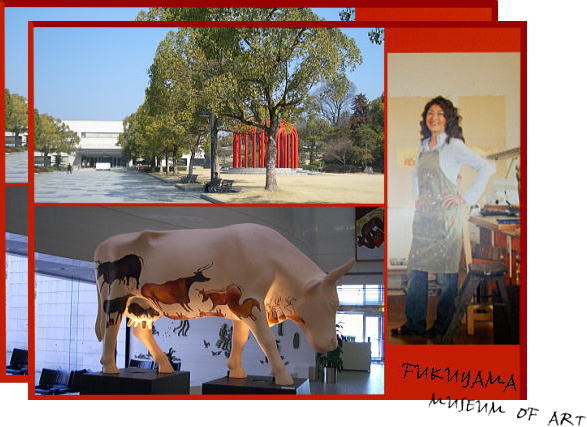

| 展覧会 <山本容子のワンダーランド> 福山美術館で開催されている「山本容子のワンダーランド」を見に行った。 吉本ばななの「TUGUMI」の挿絵を手掛けたころから本を通して全国に自分の作品が 紹介される体験をし、手ごたえをかんじ、数々の表紙や挿絵を手掛けることになるが、 山本容子の世界を提供し、メッセージを伝えたいという気持がこの展覧会からも伝わってきた。 |

| 〜ソフトで繊細な描線と独特の澄んだ彩色が洗練された都会的な雰囲気をかもしだす銅版画家〜 というのがこの作家の印象であるが今回の展覧会でも、詩や、音楽からインスピレーションを得て制作した軽妙な作品が数多く並べられその柔軟で自由な発想に作者独自の才能の世界を楽しませてもらったが、それとは対照的な、モノそのものにストイックに取り組んだ小品の中に、 なにか親近感のようなものを感ることができた。 それは連載小説の挿絵として作られた、400点を超す小品で、道具類、虫や、植物と云った人の生活の周辺に存在するあらゆる物をモチーフにし、実物大の大きさで、素朴で、どちらかと云えばリアルに表現した静物画である。 カミソリやバンドエイドといった身近な日用品にうごきを加えた若さあふれるポップな画風の初期作品、ステンドグラス制作や金箔に源氏物語や竹取の姫君の銅版画を刷るといった複雑な技法を駆使した円熟を感じさせる最近の作品へとこの作家の織り成す多様な世界を見ることができた。 |

|

版画を作る過程で下絵はいっさい描かず、イメージは作りながら膨らませる。といったこの作家のとりくみかたは描ききれるデッサン力があるからこそ可能ではあるのだが、最初にイメージがなくてはいけないとのこだわりから解放される気がして一種の安堵感を得ることができたし、過程を楽しまなくてどうするんだという考え方にも大いに共感できた。 ソフトグランドエッチングによる制作過程の映像からは 堅苦しさのない、しかし、一瞬一瞬、真剣な手の動きにひきつけられ しばらく版画から離れていた私もまたやってみようという気持ちがふっとわきおこった。 |

| 花 <春はそこまで 2> 今日もいいお天気で暖かい。昨日に続き春をさがしに県中部のセツブンソウ群生地へ向かった。 昨年はイノシシに荒らされてみることができなかったのだが、少々小振りながらうれしいことによみがえっていた。 今回は蕾もたくさんあり、まだまだ当分は楽しめそうだ。 |

| 読書 : 藤沢周平著 「ふるさとへ廻る六部は」 |

十数年ほど前、情景描写の美しさと物語構成の妙にひかれて、この作家の時代小説は何作も読んだが、自伝は初めて。以前から、一度は読まなきゃと気になっていたエッセイ集、「ふるさとへ廻る六部は」 題名にある六部とは・・・六十六部・・・巡礼・・・で納得して読み始める。 東北人としての自分自身を再確認する故郷荘内地方への旅、子供時代の回想と、変貌する故郷への危惧と落胆。多くのエッセイは作者自身をはぐくんだ風土を明示することでのアイデンティティーの確立でもあたようだ。なぜ歴史小説ではなく時代小説にこだわっているのかといったこと。好んで読むのは推理小説だいうこと。なぜ下級武士であり、市井の人々なのか、なぜ海坂藩なのか、なぜ深川なのか、・・・ かつて夢中で読んだ数々の本の内容と重なって興味深く読んだ。 そして、作家の老いの深まりを感じさせる日常へと話はおよぶ。作者はこの本のあとがきを書いたわずか1年半後に他界している。 |

| さとやま <春はそこまで> 雨水の過ぎた今日、今年初めての里山、備中川面駅から旧新見往来を歩く。 |

| 日常 <モリジャン> 李朝家具展で購入した小さな箪笥が届いた。 ほとんど知識のないまま、気に入ったので「出会い」だと思って買ったのだったが我が家の一隅によく似合う。 李朝家具は朝鮮王朝時代の高級官僚(ヤンバン)の書斎道具が主で 扉などの装飾も木目で山水を表現するといったように清雅と簡潔がその特長らしい。 私が、飾り棚にいいと思って買ったこの箪笥はモリジャンというらしく女性用小物入れらしい。 蝶の形をした金具などに優しさがでているとの説明だった。 |

| 上に何か飾りたいと思って思い出したのが右にある花入れ。 20年近く前、夫が韓国出張の際に買って来てしばらくは玄関に飾っていた青磁の壺。 以後、長く押し入れの奥にあったのだがこの際、明るいところへ出してやろう。 韓国つながりでなかなかよく似合うのではないかと思う。 |

| 展覧会 <華麗なるオーストリア大宮殿展> じつは、積極的に行こうという展覧会ではなかった。というのは実際のシェーンブルン宮殿は数年前の旅堪能済みだし、絵画に至ってはウィーンの美術史博物館などでたっぷり観賞してきたし、以前神戸でも同じような催しを見ていたのである。 が、友人に誘われ県立美術館で催されている「オーストリア大宮殿展」に出かけた。案の定、やはりこの美術館始まって以来じゃないかという大盛況。特に65歳以上とみられる多くの人たちで会場はごった返してた。 いつもはどんなにいい(私流に)と思える絵画展でも多いとは決して言えない入館者でゆっくり鑑賞できるのが地方美術館のいいところと喜んでいたのだが、こういった見世物的展示には人が詰めかけるのである |

| ハプスブルグ家の宮殿にスポットを当てた展示物はその宮廷画家が描いた豪華絢爛な肖像画と宮廷のしつらえ物が展示されていたが、あまりの人の多さに頭越しに背伸びしてみて回るという事態。そういうわけで、素通りに近い状態でじっくり見たわけではないので何とも言えないが内容的にも、やはりこれは紹介するという程度で大した展覧会ではなかった。 鑑賞者が多いというのは東京ほか関西圏などでは常時こんな事態だが、そこは展示物の内容の良さでこちらも時間をかけてでもじっくり見たいという気があるし、人々も慣れで、比較的整然と、ある程度の速度をたもって流れていくのである。 その騒然に、もういいやというわけで、早々に会場を後にし、丸善ギャラリーで李朝家具を見た。 これは最近、TVで高句麗建国だの渤海建国だの、ハングル誕生といった歴史物韓流にはまっていることもあって興味深く見て、ちょっとした小家具をゲットしてしまった。いわゆる衝動買いをしてしまった。 そのあと、イタリアンを食した。久しぶりにその友人とおしゃべりを楽しんだわけだが 結局誘った彼女も、こちらがメインだったのかもしれない。。。。 |

![]()

2月14日

| 日常 <チョコレートな日> いつ頃からなんだろう、この日にチョコレートを贈るという習慣 デパートでは階全体にその甘い香りが広がりこういったことにはあまり興味のない私もついつい誘い込まれる。自宅用だから自分のこのみで選ぶ。時には箱がほしくてなどという子供じみた買い方もする。 チョコレートは大好き。トリュフチョコはもちろんのこと、プレーンなもの、ナッツのはいったものなど。 箱がまた美しく、いただきものや、旅先で買ったものなど引き出しに詰まっている。 一番上のモーツアルトの丸い筒はザルツブルグで、チョコを最初に銀紙で包んだという店のもの。 確か6個入っていたなんてことまで思い出す。 |

| 手仕事 <織物> | ||

|

|

| 読書 : 木田 元 著 「反哲学入門」 |

| 数ヶ月前、反哲学って?何が書いてあるんだろうとその題名に興味がわきちょっと中身をのぞくと「超自然的原理を設定してものを考える習慣はわれわれにはありません。哲学を理解するのは無理でも反哲学ならわかるということになる・・」に目がとまって買ったのでしたが 反哲学を語るにはやはり、ソクラテス、プラトンからとなり、・・・・ 存在とはなにか、成り出でてある、いや、作られてある、存在をどうとらえるかということにおいて自然に生まれ、また帰っていくといった古来からの日本人の自然観とは根本的に異なる思考と難解な非日常的語句に付き合っていくのがしんどくなって、近代にいたっての、反哲学といった考え方に至る以前に投げ出してしまっていた本なのでした。 西洋史を読みすすむうちに、とくにキリスト教との結びつき、科学的発見や進展との絡みという点だけでも””西洋”の土台ともいえる思考法に関する知識が多少なりとも頭の中で整理されているのとないのとでは受け取め方が違うんじゃないかなんて思いにとりつかれまた開いてみた。昔からこういった類の本は読めても私の頭にはうまく着地しないのだが、そもそも、中身に深く食い込んだ本ではないのだからわかろうとしなくていい、と思うとなんだか楽にすいすい読め、古代、中世、近世、近代への思考法の変遷ぐらいは読めたかなあとおもっている次第。 |

| 日常 <予防接種> 新型インフルエンザの予防接種を受けた。 どちらかというとできるだけ医者にはかからないというタイプ。 病気を話題にすることを極力避けたいタイプ。年を重ねるとどういうわけかそういう話題が増え、うんざりることが多く、他に話題はないの!と言い放ち席を立ちたくなることしきり。勿論、それは心の中だけで、適当に話は合わせますが… そんな私が優先接種対象者以外もうけられることになったので早速うけることにした。 不安なく羽ばたきたいという下心から・・・・受けたといっても100%かからないわけではないから、人混は避け、手洗いうがいは欠かせないのだが重症化を避けられるのであれば一応の安心感はえられる。今回のワクチンは副作用の心配はあまりないらしいということであったが、個人差はあるかもしれない。予防接種の経験はもう記憶にないほどの遠い昔。大丈夫かなとちょっと緊張した。 |

| 読書 : 塩野七生著「海の都の物語 |

オンライン書店で本を買っているのだが、本屋へ足を運ぶことなく画面上で選んで買えるので便利だ。6冊あるうちの先ずは2冊を購入。なんだかイタリアに偏ってはいる、塩野七生という作家に偏ってはいるのだが”物語”の展開、文章表現など読みなれているという気がしてついつい手が伸びる。1冊目を読み始め、このシリーズもまた最後まで興味深く読めそうだと思っている。 |