4月30日

岡山県立森林公園へ

今回は森林公園の中心にある登山道入口から熊押し滝、ぶなの平、奥ぶなの平、

標高1080メートルのすずのこ平へとのぼり、鳥取との県境を歩いた。

熊押し滝にて (渓流沿いのミヤマカタバミ)

4月26日

昨日の雨が嘘のようによく晴れた。

以前から、登ってみたいと思っていた高尾山へ。(↓クリック)

昨日の雨の後、多少風は強かったが空気が澄んで爽やかなハイキングとなった。

山からは筑波山方面から東京、横浜に至るパノラマが眼下に広がった。

4月24日

夕方、東京に着いた。

金曜日は午後8時まで美術館が開館しているというので上野に向った。

国立西洋美術館

17世紀ヨーロッパ絵画を

「黄金の世紀とその陰の領域」「旅行と科学革命」「聖人の世紀・・・古代の継承者?」

といった3つのテーマに分類して展示されていた。

印象に残ったのは

フェルメールの「レースを編む女」・・・・手元に焦点を当て、描かれた人物とともに見るものにもその集中力が伝わる。

ムリーリョの「6人の人物の前に現れる無原罪のマリア」・・・画面構成におけるマリアを取り巻く世界と人物群との対比

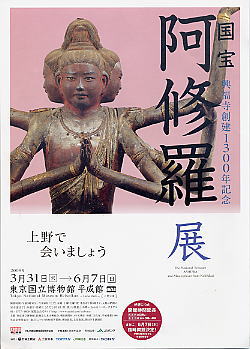

東京国立博物館

興福寺創建1300年を記念した展覧会

展示内容は

①中金堂跡出土の創建当時の鎮壇具と考えられる水晶玉、銀椀といった遺物

②光明皇后が母、橘三千代供養のために作らせたという天平仏、国宝・八部衆像、国宝・十大弟子像のうち現存の14体

③中金堂再建後に中に安置される予定の鎌倉時代の諸像

④バーチャルリアリテェ―映像「よみがえる興福寺中金堂」「阿修羅像」

阿修羅展と銘うっているだけあって、阿修羅がすばらしかった。

その展示方法もライトアップされたこの像を周囲から拝見できるように工夫され

バランスよい立ち姿、凛とした顔の表情、脱活乾漆造独特の柔和な質感を感じとることができた。

全体を見て天平時代の仏像の豊かな表情が印象に残った。

この展覧会は実に見ごたえがあった。

上野の美術館ではいつもの事ではあるが、今回の両展覧会とも行列が出来る混雑だと聞いていた。

幸いにも、金曜の延長時間帯であったからか比較的ゆっくりと観賞できた。

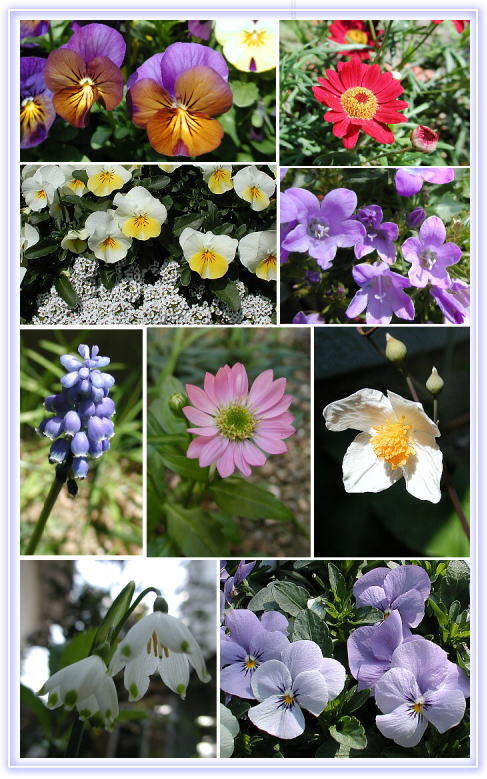

4月22日

庭のカタバミ

何処からか種が運ばれいろんなカタバミが咲いている。

20cmほどの茎が立ち上がり、カタバミよりもひとまわり大きい花が咲くオッタチカタバミ

葉が紫系で花の中心に赤い輪のあるアカカタバミ

ピンクで中央が濃く、しべの黄色いイモカタバミ、中央が緑のムラサキカタバミ

どれも雑草とはおもえない美しさだ。

カタバミの変種、アカカタバミを除いてはおそらく観賞用にはいってきたであろう外来種だ。

4月18日

備中川面から方谷に至る旧新見往来では多くの野草に出会うことができる。

今日もまた、花を求めて歩いた。

高梁川へと合流する佐伏川沿いの土手にはイチリンソウが多い。

ちょっと脇道を登ると思いがけなくおおきな群落に出会った。

4月16日

機にかけたままほおりっぱなしにしていたノッティングマット35cm×35cmを

やっと織り上げた。とはいっても

機にはまだ3枚分の縦糸が残っている。縦糸の無駄を無くすために

6枚分かけてあるのだ。・・・・あと3枚織ったらまとめて機からおろすつもり。

もう20年も前に知人に教わり、当時は何枚も織ったものだ。

いったん手がおぼえたことは年月を経ても忘れるものではないが

今回は3年もほおっていたのがたたって途中で毛足の長さがかわってしまった。

ちょっと悔しいけれど、これは自分用だから良しとして、次の一枚は一気に織ろうと思う。

4月15日

昨日の雨で地が潤い、庭の木々も瑞々しく葉を伸ばしたように見える。

ハナミズキも咲き始めた。

オオバイカイカリソウの葉も驚くほどに伸びた。

4月11日

好天の続く週末、久しぶりに歩いた。

今回は市指定の天然記念物「滝山かごのき」をめざして高梁川右岸を滝山の集落へと登った。

下りではたくさんのイチリンソウに出合うことができ

この季節の伯備線沿いは私の期待にこたえてくれた。

4月6日

庭の花に日が燦燦とふりそそぎ、風も爽やか。 やっと4月

4月4日

外出から帰ったらBShの画面にモーガン・フリーマンの顔が・・・

この人が出ている映画、きっといいにちがいないと疲れていたがTVの前にはり付いた。

「ショーシャンクの空に」

無実の罪で収監された銀行マンが劣悪、不正渦巻く刑務所内で

黙々とふるまいながらも自由への希望をもちつづけ自らの根源的な力を武器に

20年の歳月をかけ希望を現実化するというヒューマンストーリー

ティム・ロビンソン主演のこの映画は同時期の「フォレスト ガンプ」に

数々の賞を持っていかれたというがそれにひけをとらないかくれた”名作”だ。

後味のいい映画だった。

4月3日

森岡正博著 「33個目の石」

32人の犠牲者を出したバージニア工科大学の銃乱射事件。その加害者を追悼した33個めの石。

33個めの石が公式に認められることはなかったが

その石は加害者を含め33人の死を追悼しようとする多くの人の

個人的、自発的な気持ちが集結した象徴として一時とはいえ存在した。

「やられたらやりかえす」という報復の連鎖を超越していく物語りでもあるとのべられている。

この章は、加害者と被害者それぞれをどう考えていくかがおおきな課題となっている今

作者の考え方を投げかけ我々に思考の機会を提供している。

現代社会のもつ問題点に関する思索が23項目に分け語られている。

哲学者が書いた本とはいってもこの本はエッセイ。一つの課題が8ページほどに収められている。

何処から読んでもいい気楽さがあり、ひとつひとつごく身近なことがらをやさしい文章でとりあげている。

誰でもが漠然と抱えている事象をとりあげ活字となったものには説得力がある。

考え方の方向性として同感できること、私とはちがうと思ってしまうこともふくまれるが

やりすごしていることに目を向け考えてみるよすがにはなる。

やさしい文章ではあるが相対主義の感覚が世の中にあふれている現代社会における

哲学の意義とはといったことに言い及んでいる。

時々は本箱から取り出して読み返してみよう。と思える内容だった。

また、

私の年代というよりは若い人が読むといいと思った。

考えを真摯に語り合えることの少なくなった昨今だが

読むといいというよりこういった本を通して語り合う機会がもてればいいと思った。

4月1日

ローマ人の物語

本の内容もポジティブな方向を向いている時にはどんどん読み進められるものだ。

歴史ものにおいては顕著だ。昨年来読んでいる「ローマ人の物語」、(文庫本) も しかり

建国から紆余曲折はあったにせよ紀元2世紀後半、マルクス・アウレリウスあたりまでは

結構スムーズに読み進んだ。

ところが30冊目を越え衰退にむかって進みだすとどうも読書のスピードものろのろになってしまった。

そこで、最後に読もうと思って読み残していたローマのインフラストラクチャ―を扱った27,28冊目を読むことにした。

作者がどうしてこの「すべての道はローマに通ず」と題した2冊をここに入れたのかは

30冊目頃からの我慢を要する内容からも納得できた。

この2冊、単独で読んでも興味深く読めると思った。

共和制ローマから西ローマ帝国滅亡までの一千年にわたるローマを中心とした世界

東は中近東からブリタニアにいたる広大な世界を展開したローマ人の考え方を

インフラを語ることによって浮き上がらせている。

内容は、街道、橋、水道といったハードなインフラから、教育、医療といったソフト面に及んでいる。

「すべての道はローマに通ず」の道とは単に道路をさすものではないことが

挿入された紀元2世紀のギリシャの哲学者、アルスティデスの言葉からもうかがえる。

・・・ かつてホメロスは謳った。大地はすべての人のものである、と。

ローマは詩人のこの夢を、現実のしたのである。あなたがたローマ人は

傘下に収めた土地のすべてを、測量し記録した。そしてその後で、

河川には橋をかけ、平地はもちろんのこと山地にさえも街道を敷設し、

帝国のどの地方に住まおうと、往き来が容易になるように整備したのである。

しかもその上、帝国全域の安全のための防衛体制を確立し、

人種がちがおうと、民族が異なろうと、ともに生きていくに必要な法律を整備した。

これらのことすべてによって、あなたがたローマ人は、ローマ市民でない人々にも、

秩序ある安定した社会に生きることの重要さを教えたのであった。

読書は楽しむためにあると思っている。

しかしこの「ローマ人・・・」そう楽しくもないが何となく気になる。始めたからには最後まで読みつづけよう。

今、「迷走する帝国」を読んでいる。その下巻にはローマ帝国へのキリスト教の侵食がのべられている。

イエスの死からローマに於いて公認されるまで実に300年を要している。

キリスト教公認がローマをどのように変えてしまうのだろう。またまた読みつづけようという気が湧いてきた。

4月

万葉集・大伴家持の歌

もののふの 八十娘子(やそおとめ)らが 汲みまがふ

寺井の上の 堅香子(かたかご)の花

種子から花が咲くまでには7年かかるという。

歳月をかけて静かに育まれ、この妖精のような奥深い表情が生まれる。