浦和宿~蕨宿

11月11日

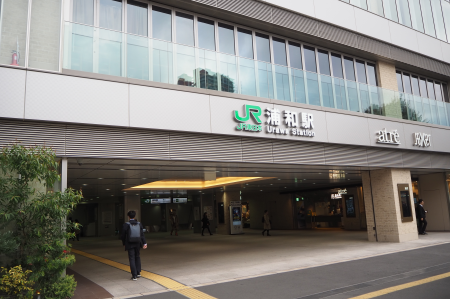

浦和駅~蕨本陣

|

11月11日から13日にかけて歩いた中山道21回目(最終回)はいよいよ日本橋へ

日程

11日;浦和宿~蕨宿本陣

12日:蕨本陣~板橋駅

13日:板橋駅~日本橋

<浦和宿>

本陣1、脇本陣3、旅籠15軒で、下宿(高砂)、中宿(仲町)上宿(常盤)で構成された

宿並は1.2km。

旅籠も少ない小さな宿だったが月に6回開かれた市でにぎわう宿でもあった。

市は戦国時代この地を領した浅井長政が民心安定のために二と七のつく日に開かせたといわれている。主に農作物や日用品が売られ、昭和の初めころまで続いた。十辺舎ー九も「しろものを積み重ねしは商人のおもてうら和のにぎわい」と詠んでいる。市の立ったのは上宿の常磐公園前。市場通りと呼ばれるその道には現在野菜を売る農婦の像が往時を物語る。

中山道と現市役所通りとの交差するあたりに本陣、星野家はあったのだろう。

正面、うらわ美術館前に宿場碑が立っている。

うなぎ蒲焼店「山崎屋」

創業160年で浦和宿絵図にも載っているという。浦和一帯は沼地が多くうなぎが豊富にとれたらしい。

玉蔵院

820年弘法大師の創建による古刹。門は閉ざされていたが奥には立派な伽藍が見えた。奥まったその一角だけは静かだ。

中山道は県庁通りと交差し、左へ進むと浦和駅西口

中山道はビルに挟まれた車の多い道をまっすぐ進む。

浦和宿江戸口の宿碑

調(つき)神社

調は月信仰と結びついて月の使い姫の兎が石造として狛犬がわりに。

平安時代の古社で、社名の調は「租庸調」の調を意味し、武蔵国の調はここに集められたという。その搬入搬出に邪魔になるためこの神社には鳥居がない。境内、いたるところにウサギ像があった。

焼米坂

名物の「焼米」を商う立場跡でこの先は下り坂になっている。

焼米は籾のまま米を焼き、それを搗いて殻をとったもの。

六辻交差点

国道17を交番前へと渡り、左折、

東京外環道をくぐると左に「辻一里塚跡」の碑

栄橋、境橋(辻村と蕨の境)そして、一六橋を渡る。

一六橋:下を流れるのは一六用水で、このあたりで、1と6の日に市が立ったことによる。

宝厳寺を左に見て、県道79号を進む。500mほど先で国道17号を渡る。

そこは、蕨宿の京口で、木戸を模したモニュメントが立っている。道路の舗装も特別になされ、宿らしい雰囲気だ。

すぐ隣に「中山道ふれあい広場」があり、往時の様子が描かれている。

<蕨宿>

宿の全長約1kmで道幅は当時も11mと広かった。江戸に近いので素通りの旅人も多かったようだが、この先にある戸田の渡しが川止めになると大いににぎわったという。浦和宿と同様にウナギが名物だったらしく、地名の蕨とは藁が燃える様、「藁火」に由来している。天保14年当時は本陣2、脇本陣1、問屋場1、旅籠23、家の数は430軒あり、浦和や大宮をしのぐ大きな宿だったようだ。現在、商店街となっている街道沿いにはところどころに古い建物も残っている。

天保年間創業当時は団子屋で今はせんべいを商っている萬寿屋

角に立つ石碑には地蔵小径と彫られている。入ってみよう。小道正面に見える寺は三学院。天正19年(1591)家康より御朱印20石を受領。歴代の将軍の保護を受けただけあって境内は荘厳な雰囲気。

その一角にある地蔵堂には正面に子育て地蔵、左手前に目症地蔵が祀られている。目に味噌を塗ると眼病がよくなると伝えられ、地蔵の目にも味噌が塗られている

再び街道に戻る。昭和6年建築の鈴木薬局。

岡田嘉平本陣跡。

問屋、名主を兼ね「西の本陣」と呼ばれていた。塚越家が務めたという「東の本陣」はかつてその向かいにあった。

西の本陣は皇女和宮や明治天皇の休憩所となっただけに再現された玄関も立派だ。

夕方になって曇ってきた。そろそろ、ホテル予約のある浦和へ引き返そうと15分ほど歩いて蕨駅に向かった。

大宮、浦和と寺社仏閣が残っているとはいえ宿そのものがすっかり都会に飲み込まれたような街道筋にくらべ、

ここ蕨では古建築や旧跡を大切にしようという地域性がうかがえた。明日からがまた楽しみ。

翌日12日は板橋宿まで歩く予定。

|

英泉の浮世絵

北浦和の市が開かれた辺り。

浅間山が遠望とは信じられない。

|

|

![]()