峠出口から坂本宿、最寄りの横川駅へ(歩いたのは18日午後)

東屋で30分ほど休んだ後、宿へ向かって国道を歩く。

先ず出会うのは赤い鳥居の坂本八幡宮。

碓氷郷の鎮守で日本武尊の分霊を勧進したもの。

芭蕉句碑

「ひとつ脱てうしろに負ひぬ衣かえ」と刻まれている。

坂本宿の上木戸(西口)15時32分

下山路の「覗」から見下ろした通り、街道は横川駅方向に向かって真っすぐに伸びている。

坂本宿は江戸から見て上州路最後の宿にあたり、東に碓氷関所、西に碓氷峠を控え大いに賑わったという。天保14年頃には、家数732軒でうち、本陣脇本陣ともに2軒。旅篭は40軒もあった。という。

今は閑散とした感じだが、各家の屋号だけはそのまま軒下に掲げられているところがおもしろい。小林一茶の定宿だった元旅籠の「たかさごや」。若山牧水が泊ったという、元旅籠「つたや」の建物も残っている。

「かぎや」は高崎藩納戸役、鍵番をつとめた家。

酒屋脇本陣跡は坂本公民館として残っている。

脇本陣永井は門を残している。

佐藤本陣跡

解説板によると本陣建物は明治8年坂本小学校の仮校舎に当てられたらしく、小学校発祥の地の石碑も立っている。

金井本陣跡

下木戸(東口)辺りから

(参照:浮世絵)

ふりかえると整然とした家並みの向こうに刎石山が屏風のようにそびえている。

横川駅に向かって1.5㎞程で霧積川をわたる。道は分岐していて関所へはガードをくぐって少し登り坂になっている県道に入る。左手、石垣上に関所門が見える。

碓氷関所

片隅におじぎ石も残っている。門を挟んで反対側にも階段が設けられたこの関所は安中藩の管轄で、木曽福島の関所と同様に、「入り鉄砲に出女」を厳しく取り締まったという。

関所前から横川方面へ進む。

500mほどで左手に丸太道標「坂本宿2Km、松井田宿6.3km」が立っている。

この日はここまでとし、右折して突き当たりにある駅へと下る。

駅前に「峠の釜めし」の老舗「おぎのや」が立っている。

横川駅、軽井沢間に鉄道が走っている頃は機関車交換に5分ほど停車したため、釜めしが名物になったがこの線は平成9年に廃線。釜めし屋さんも往時のにぎわいはないのだろうか・・・。

横川駅から松井田へ(歩いたのは17日午後)

駅から坂を登り街道へ。

2時からの歩きになったので持ち時間は3時間30分。

街道を通り抜ける目的で立ち寄りは控え、シンプルに歩こうと思う。

爽やかないい天気で山を見ながら歩く。。地元の方の話でこの辺りの妙義山を裏妙義ということを知った。

途中、下横河で踏切を渡り、歩きだして1.5㎞程の路傍で石灯籠や祠など石組がされた一角に出会う。その一つに「百合若大臣の足跡石」と表示された石があった。

百合若大臣なる大男が弓を射る時に踏みつぶした足跡だと解説されてるんだがどこがへこんでいるのかよくわからない。

小山沢橋信号で道は国道と外れる。その角にも石仏石塔群。

国道を外れると静かな住宅街。庭先のカシワバアジサイが満開。

途中の白井小学校の校庭に二宮尊徳像が残っている。そういえば昔の小学校には必ずあったなど思い出す。

再び国道にもどり、御所平踏切で信越本線を渡ると村社、碓氷神社がある。建久年間に源頼朝が浅間の牧狩りの際にこの境内に御所をおいたところからこの地は御所平と呼ばれるらしい。

道は信越線から左にそれて登っていくが、十三夜塔や馬頭観音などが壇上に祀られている。

右手に一列に並んだ石仏がみえる。「夜鳴き地蔵・茶釜石」というらしい。

この地蔵と石のいわれは

馬方が左右の荷の平衡を保つために地蔵の頭を利用。用が済むとこの先の深谷宿で捨ててしまった。頭は夜毎に[五料恋しや」と鳴き、哀れに思った深谷の人がここまで届けたのだという。地蔵の下方、小石の乗った岩が茶釜石といい叩くと金属音がするというのだが、叩いてみたが、はてなという感じだった。謂れはともかく、新緑に覆われた地蔵と背景の妙義山がいい光景だなと思う。

浮世絵に描かれた松井田はこの辺りか・・・?

道を下ると再び踏切を渡る。

200mほど先に「高札場跡」があり再び、踏切「お東踏切」で信越本線を越えたところに

立派な茶屋本陣が2軒並んでいた。共に中島家がつとめ、西が本家、東が分家であった。

共に文化3年の大火で焼失したが復元され公開されているというが、この日は月曜故、閉館中であった。(写真上は「お西」下が「お東」)

元の道にもどり、五料交差点で国道を渡り旧道へ。

左手にあったのは大岩上に安置された地蔵。見上げる高さだ。目鼻がすり減ってる様子に年月を感じる。

1Kmほど先で、国道と合し、しばらくいくと「補蛇寺」

曹洞宗の寺で境内はかなり広く、境内に松井田城主、大導寺政重の墓がある。

寺域は松井田城の一部をしめている。

小田原攻めの際に前田利家の攻撃の前に落城し、後に城主が自刃したとある。

松井田宿

かつて、宿には信州諸藩の年貢米が集積されて、江戸廻米の中継地になっていた。廻米の

半分は松井田宿の米商人に払い米(換金)され、残りを倉賀野河岸に運び、舟運で江戸にはこばれたという。諸藩の廻米の取り扱い高は多額で「米宿」とも呼ばれた松井田宿は大いに賑わったという。

宿の通りは約700m。宿の家数252軒。本陣脇本陣共に2軒、旅籠14軒。

現在、宿の通りには本陣など往時の痕跡を残すものはない。

かつての繁栄を物語るのは寺社の多さだそうで補蛇寺の他に松井田八幡宮、不動寺、崇徳寺、などがあるのだが、・・・・

この日は碓井峠越えを前にしていたのでその資料を手に入れるべく安中市役所松井田支所に向かうことにしていた。時間も迫ってきたので、街道を離れ、そちらに赴く。

松井田からの妙義山と浅間山・・・野には茅が揺れ、遠く浅間を望む景色は圧巻。

松井田駅から安中へ(歩いたのは19日午前)

この日は前日までの好天が一変。天気予報によると歩けるのは午前中と判断する。

切り上げる時間を12時と決めて歩きだす。さて、4月に出発点とした安中宿の大木戸へ行きつけるだろうか。

天気を気にしながら松井田駅で下車したのは午前9時13分。

3時間しかない。8㎞強はあるはず。急いで街道をたどることに終始しよう。

先ず、今日の出発点、宿の東口、下町交差点へ。

途中、碓氷川の流れが美しい。

下町交差点は松井田宿下木戸。江戸口)

県道33号からの遠景。かなり霞んでいるが山が美しい。

丸太道標「松井田宿0.9㎞。安中宿8.2Km」とあるところから旧道に入る。少しアップダウンがありそうだ。

薄暗い土手下にあった石仏石塔群と旧道

この先、大坂地下道で国道をくぐる。なおも坂道は続くがやがて国道と県道の分枝点へ。街道は左折して県道に入るのだが、国道を渡った先に常夜燈が見える。立ち寄っていこう。

妙義道の常夜燈だ。妙義神社への参詣者の道標として置かれたらしい。

国道を渡りかえし、県道216へ。整備されたいい道だ。

途中。防風林かと思える高い垣根。こういうのは珍しい。裏に回ると太い幹が枝を支える柱の様にそびえている。剪定をした古木だ。

路傍には道祖神や馬頭観音も多い。この辺りを、郷原という。

道路工事中で見逃したが、一里塚や高札場跡もあったようだ。

日枝神社・・・村の鎮守

安中まで5.2キロ。時計を見ると10:50

何時崩れるかと心配な空もようもなんとか大丈夫そうだ。

夏椿が美しい。

1kmほど歩いただろうか。道の左に赤い屋根の地蔵堂が見える。

八本木地蔵堂は大永5年(1523)松井田小屋城主、安中忠清が原市に築城した時にその守護神として勧請したもので、100年に一度開帳されるという秘仏とのこと。

八本木旧立場茶屋跡

お休み処、山田屋卯兵衛跡で,「志がらきお茶漬け」が名物だったというが、どんな味なのだろう。

500mほど行くとあったのが

「とおあし最中」の老舗、小野屋。

これはぜひ味わいたいと思い、6個買う。小さな素朴なものだが包に走る侍の絵。

真光寺の梵鐘

安中忠清によって建立されたと伝わるが、後、安中藩主だった板倉勝暁の許可で鋳直され天明元年(1781)より地域住民に時刻を告げる「時の鐘」としてその役目をはたしていた。そのこともあってか戦中の供出対象から外され今に至っているという。

安中宿まで3.2㎞の道標の隣にあったのは「原市村戸長役場跡」

明治4年それまでの町村役人を戸長と改称した。

11時40分。大きな石柱が見える。

「天然記念物安中原市ノ杉並木碑」だ。この先しばらくは杉並木が続く。

空を見上げると青空も見える。天候の下りを気にした歩きはじめのあせりが嘘のようだ。

安中からの列車は1時間に一本。12時29分を予定していたが、この分だと、13時29分としてもよさそう。最後に新島襄旧宅にも寄ってみよう。

この先で、国道18号を横断。しばらく行き、入り口碑を左折、道案内に従って行く。

新島襄旧宅跡

管理人さんによると、江戸からかえった御両親が住まいした家とのこと。

旧宅といってもアメリカから帰った襄がこの屋に住んだのは3週間ほどだったらしい。

遺品や関係書類、写真などが展示されていた。管理人さんは話し出したら止まらないという感じで襄の帰国後の話をされた。ほとんどが既知のことであったが時間もあったのでゆっくり聞かせてもらった。

元の県道にもどり、上木戸へ。

この先の安中宿は前回に巡っているので

今回の予定、坂本から安中西口間を終了。降らなくて良かった。(12:40)

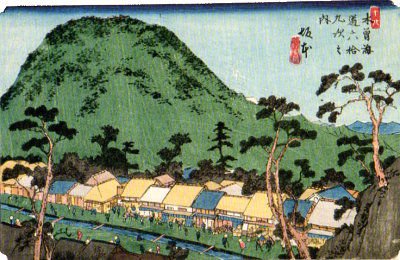

浮世絵による坂本宿

背景の山は刎石山。整然と並ぶ町並みは今も変わらない。

当時は馬の飲み水や防火用水として道の真ん中に水路があったということがよくわかる。

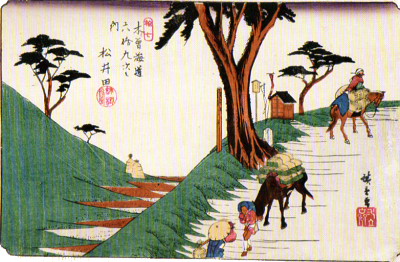

松井田宿

信州諸藩の年貢米が集積されて、江戸廻米の中継地になっていたという松井田をよく表す。

左右に振り分けて運ぶ馬子が表現されている。

![]()