長久保宿~芦田宿~茂田井(間の宿)

10月10日

天気予報では午後から曇るらしい。早めの行動をと思い、立科町役場行きの始発に乗り、前日に切り上げた県道の1Kmほど先の観音寺バス停で下車。(8時30分)

その場で軽く準備体操をしていざ出発。暫らく進むと道は県道と分かれ旧道へ。

茂田井宿入口

道は緩やかに下り前方に茂田井の集落が見えてくる。

集落の中を下っていくと右に神明神社があり宿の中心部に至る。

望月宿と芦田宿の間に位置する茂田井は旅人の休憩用で「間の宿」とよばれた。白壁土蔵や土壁が連なり、用水路が流れ、江戸の風情を残す景観が1.7キロmほど続く。

ゆるやかな上り坂にそうように建物が並んでいる。

武重本家酒造、「叶屋」は明治元年の創業で国登録の有形文化財

塀に沿って登り、ふりかえった景観が素晴らしかった。

向かいには酒を愛した漂泊の詩人、若山牧水の歌碑。

大沢酒造 「蔦屋」は元禄2年の創業。銘酒「大吉野」の蔵元だという。

往時は庄屋も務め、水戸天狗勢追討の際には小諸藩の本陣ともなった。

この先の塀には茂田井村下組の高札場跡の掲示板があった。

家並みには往時を感じさせるものも多く残っている。

石割坂を登り振り返る。

(勾配がきつく大きな石があったのでそれを割って開通させた道)

茂田井の一里塚跡

元は両塚があり榎が植えられていたという。傍らの歌碑には柿本人麻呂の歌が刻まれていた。「ほのぼのと明石の浦の~~」直接ここには関係ない歌がなぜなのか不明.

茂田井上バス停のところで再び県道と合流。空は前日ほどではないが、長閑な風景。

この辺りに来ると浅間山の姿も徐々に変化している。

県道を1kほど進んだだろうか。信濃川水系の芦田川を渡る。

=芦田宿=

芦田宿は天保14年には本陣1、脇本陣2、旅篭6で宿場は東西の枡形間、700m。

土屋本陣跡:土屋家は武田信玄の家臣、土屋右衛門の末裔で芦田宿開設に尽力し、名主、問屋を兼ねていたという寛政12年に改築された客殿が現存するという。

向かいにあったであろう山浦家がつとめたという脇本陣は標識のみとなっている。

酢屋茂

酢の老舗であったらしいが今は味噌醤油の醸造元。

旅篭 「津ちや」

文化元年(1804)の創業。現在も「金丸土屋旅館」として営業。

出梁造りの建物には木鼻彫刻もなされている。

石打場公園

石打とは境界を意味する。ここには「笠取峠2.3㎞」の標識もある。

200mほど行くと道は国道と交差し、常夜灯が立っている。交差点を左折してすぐに斜め右の旧道へと進む。すぐ前方から「笠取峠の松並木」が始まる。

延々と松並木が続く。その間、道祖神や牧水の歌碑、銅版碑などが立っている。

銅版碑には、往時の峠茶屋の様子や和の宮の行列風景などが刻まれていた。

途中にあった、笠取峠松並木の解説によると、

中山道整備の一環として幕府から数百本の赤松が小諸藩に下付されたものを藩がこの地に植栽。以後藩により保護され、中山道の名所として旅人の目を楽しませてきたとのこと。

約20分、松の緑を楽しみながら快適に歩いた。

やがて並木が途切れると国道の歩きとなった。

20分ばかり延々と長い登りだったがやがて右手に「笠取峠の一里塚」を確認。

上方を見るといよいよ峠らしい。

「峠にたどり着くと、視界が開け展望が素晴らしい」を期待したが・・・

あったのはこの碑のみであった。昔は今より高所にあり展望が効いて浅間山を仰ぎ見ることができたらしい。味気ない国道歩きの果てここが峠とは・・・

峠近くでしばし休憩。峠の茶屋を右に見て、長久保宿に向け国道を下っていく。

100mほど行くと「中山道源道道標に出会う。

石の右手から下って林の中の草道を行く。

途中、旧国道や国道に何回か合流、ガードレールの切れ目から草道に入ったりしながら長久保宿の入り口に立つ松尾神社境内へと進むのだが、標識がはっきりしているので迷うことはなかった。

約25分後・・・

松尾神社(11:30)

境内で、お弁当を広げる。佐久平駅で買ったリンゴが美味しい。

五十鈴川を渡り、長久保宿へ。

宿の中心に向かってどんどん下る。途中に宿らしい建物が並ぶ。

江戸末期の農家建築を残すという「吾一庵」

左に歴史資料館「一福処濱屋」

石合本陣跡と高札場

真田家の家老をつとめたという石合家は、代々,本陣、問屋、名主を兼ねていた。

上段の間を持つ屋敷棟、本陣門など現存する寛永年間の建築は中山道本陣建物の中では最古のものだという。

釜鳴屋、竹内家は銘酒「白菊」の蔵元であった。本うだつをあげた建物は享保16年(1731)以前のもので、県内最古の町屋。

問屋跡 問屋跡

小林家がつとめた。真田家の代官だったと伝わっている。

角に建つ旅館、浜田屋から

下ってきたまっすぐの道をふりかえる。

長久保は浜田屋で直角に曲がる。歩いてきた東西方向の道は竪町とよばれている。

宿が発展するにつれ南北方向に横町が形成されL字型の宿場となった。その道は、和田宿方向に伸びる道(横町)だ。

戦国時代末期には真田氏の支配下にあり、本陣、問屋共にその代官であったと伝わっている。

宿の前後に笠取峠、和田峠を控え、また北国街道や大門道につながる交通の要所でもあったことから、栄えたころには旅篭数が43軒もあり、中山道信濃では塩尻に次ぐ数を誇っていた。

現代ではこの角にある浜田屋さんが宿内で唯一となっている。

早朝に出発したこともあり予定より早く12時にはこの日の予定を終わった。

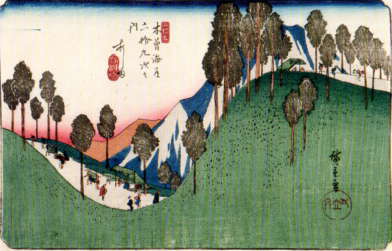

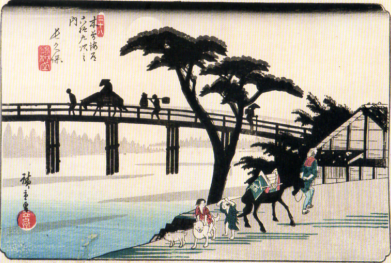

浮世絵

笠取峠と思われるが杉にしか見えないのは・・・?

長久保の依田川。今の新青原橋辺りだろうか

|

|

|

![]()