藪原宿~(鳥居峠)~奈良井宿

2018年

6月4日

☆奈良井駅に着いたのは8時40分。昨日の賑わいとはうって変わり静かな朝を迎えていた。

奈良井宿は標高940mと木曽路の中で最も高い宿場だけに朝の涼しさがここちよい。

通りを挟むように右には山、左には奈良井川の清流が流れる。

漆器や桧物細工、塗り櫛といった工芸が盛んだったことで往時は「奈良井千軒」と呼ばれるほどに繁盛した宿だったようだ。建物はその60%が江戸末期から明治初期のものと言われ宿場風景を色濃く残した約1Kmの家並みは重要伝統的建造物群保存地区に選ばれているという。天保14年ころの宿内家数409、本陣、脇本陣ともに1、旅篭⑤、人口は2155人。

宿は、駅の先の枡形から始まるが。その前に、駅長さんにぜひ行って見てくださいと道を教えてもらった杉並木に向かう。駅前の坂を登ると、まずは八幡神社の鳥居が目に入る。

階段の右わきから杉木立が始まっている。ほんのわずかな距離だが見事な並木だ。

60mほどで並木は終わるが、左手の地蔵堂の前に観音像が200体近くも集められている。二百地蔵と呼ぶらしい。朝日に照らされてまぶしそう~~

もう一カ所、駅長さんが教えてくれたのは、奈良井川にかかる木曽大橋。家が5軒ほども立つであろう檜材が使われてるのだとか。さすがは木曽だ。

枡形跡を通りいよいよ奈良井宿に入る。

建物が折り重なるようにひしめくように建ち並んでいる。古い建物が多く現存するゆえか、今まで見てきたどの宿よりも往時のたたずまいを残している。出梁造り、格子戸、長い庇と猿頭、袖壁、など当時の町屋の特徴が目に飛び込み興味深い。

早朝ということもあり、まだ店舗などは準備中であったが、犬の散歩をする地元の人。修学旅行生らがちらほら散策している程度でかえってじっくり宿の様子を見ることができた。

水場

徳利屋:江戸時代中期は奈良井最有力商人で旅篭を営んだ。

旅館、越後屋、伊勢屋などが立ち並ぶ通り。

上問屋は資料館として日常品や古文書を展示しているというがこの日は閉館していた。

鉤の手には、水場があり、向かいに荒沢不動尊の祠。 (振り返って)

櫛問屋の中村邸は幸いにも開館していた。

外観は、二階の格子、袖壁、鎧庇に猿頭、吊金具など町屋の意匠が見て取れる。

一階は蔀、框、板大戸。そしてくぐり戸で中に入る。

外観ともども、内部も通り土間、吹き抜けの勝手、中の間、座敷と続き、奈良井の町屋の中では最も古い形を残すということで見学した。塗櫛の創始者、中村恵吉の分家にあたり塗櫛問屋を営んでいたというだけに二階には沢山の櫛が展示されていた。

中村邸を後にし、しばらく行くと高札場があった。

その先の鎮神社境内から奈良井宿を振り返る。(10:30)

☆鳥居峠へ

山側には数軒の神社仏閣もあったが今回は飛ばすことにし、街道風景を楽しみながらゆっくりと歩を進めた。正午には峠に着きたい。そろそろ鳥居峠越えをしよう。

鳥居峠案内板のところが峠への登り口。石段を登り、約600メートル続く石畳へと進む。

緑が美しい。途中でオーストラリアからのハイカー夫妻、ハイキングの下見に来たという信濃町の公民館長一行とも出会う。山中ではおたがいに仲間感覚で話せるので楽しい。

木橋を渡る。この先にも何カ所か木橋がある

鳥居峠の合戦で敗れた武田勝頼方の戦死者をほおむったという深い谷の傍を通り、中の茶屋に至る。

鳥居峠の一里塚:日本橋より65里目。なおも清々しい緑の中を登っていく。

峰の茶屋、水場

鳥居峠(1197m)

見晴らしは無い。クマ避け鐘が置かれている。守られている感じがして嬉しい。

子宝伝説のある「子産の栃」。この洞に捨て子があり、子供に恵まれなかった村人がその子を育て幸せになったところからそのように呼ばれるようになったらしい。

周辺にはトチの大木が多く、天然記念物になっているようだ。トチノキ群碑も立っていた。

御嶽神社

予定通りお昼に峠を越した。神社には沢山の石仏も祀られていた。

御嶽山を遠望しながら、お弁当をひろげた。

午後は、藪原へと下山する。

☆藪原(木祖村)へ

12時15分御嶽神社を後にして下りはじめる。

しばらく行くと御嶽手洗水鉢。その上方に義仲硯水があると記されている。その水で墨をすり戦勝祈願をして御岳神社に奉納したとある。このあたり、義仲の伝説が多い。

左、前方の小高い広場に多くの碑が立っている。中には芭蕉の句もあり、はっきりとは読めなかったが、解説板によると、「木曽の栃 うき世の人の土産かな」

他に鳥居峠と大きく刻まれた石柱や、古戦場の碑もあった。木曽軍が武田軍を迎え撃ったことなどが刻まれているらしい。

東屋から数人の多分オーストラリアからと思われる若者たちが登ってきた。中山道を歩く外国人が結構多い。明るくあいさつを交わす。

木曽谷風景が広がる。藪原の集落と遠くには中央アルプスの山並みも。

この先、九十九折れの急坂を下るが、実際に歩いてみるとそう大変でもない。

峠で出会った福島から来たという男性が追い抜いていく。たくさんの街道を歩いているということで相当の健脚だ。路傍で休憩するニュージーランドから来たという老夫妻にも出会う。日本の自然を愛する外国人の多いことに嬉しい驚き。

下った所に道案内の標識。三本ある道のうち、左右にとおっているのは藪原と峠を結ぶ未舗装の旧国道らしい。中山道はそれを横切るようにして中央の細い石畳道に入る

あまりにも細い道で不安だったが、途中、朱に塗られた原町稲荷社が立っていて、道が正しいことを確認する。500mほど進んだだろうか。角に道標のある広い道に飛び出す。ここから、1キロ余りで藪原駅に達するとある。

~藪原(木祖村)~

昔はその境内に多くのモミジがあったという天降社のオオモミジは村の天然記念物。

原町清水という水場で喉をうるおす。右手高台に尾州鷹匠役所跡があった。鷹の巣を見つけて雛を飼育させ山を監視したという。鷹狩りを好んだ藩主に人気があったという。

飛騨街道追分の碑もあり、野麦峠を越えて飛騨高山に至り、日本海の幸が運ばれてきたという。跨線橋を渡った所の民家前に本陣跡の標識があり、藪原宿が始まる。

この宿は難所鳥居峠と飛騨街道追分を控え、名産の「お六櫛」生産地として栄えた。しかし、

明治17年の大火でほとんどが焼失した。

中山道宿大概帳によればかつての家数266、うち、本陣、脇本陣各1、旅篭10、宿内人数1493であったというが、現在は奈良井宿などと比べ、ひっそり落ち着いた感じがし、人通りもほとんどない。

往時を思わせる米屋旅館、湯川酒造などがある。

元禄大火で全焼したという教訓から石垣を築いた上に土塀を作り防火壁としたという名残が残っている。隣に消防団というのも住民の防火意識に通じる。

この宿に着たら是非にと思っていた「お六くし」の問屋に立ち寄った。

「お六くし」は頭痛に悩む妻籠の娘、お六さんが御嶽権現に祈願しそのお告げによって作ったミネバリの木の櫛で救われたというのがそのはじまり。当初、妻籠の名産であったがミネバリの木が枯渇し、木の豊富な藪原にその生産地が移り、当地の伝統工芸となり、名産になったということだ。

この屋の主人だろうか優しい雰囲気の婦人が応対してくれ店内でしばしゆっくりする。

お勧めの携帯用と、目の粗い櫛とを購入。ツバキ油で丁寧に手入れすると長持ちするとのお話だった。飾ってあったミネバリは年輪も細かくなるほど櫛として強い木なんだろうなとおもわれる。

ほしいと思っていた櫛を手に入れ店を後にする。

高札場跡のところから少し鉤の手になった道を進み駅近くにある藪原一里塚を確認。

SLが展示された前のちいさない石がその碑。江戸より六十六里、京へ七十里とある。

傍にある藪原駅に着いたのは13時50分。

どこかでコーヒーでも飲みたかったが、喫茶店も見つからず、仕方なく駅の待合室で持ってきたお茶で喉をうるおす。

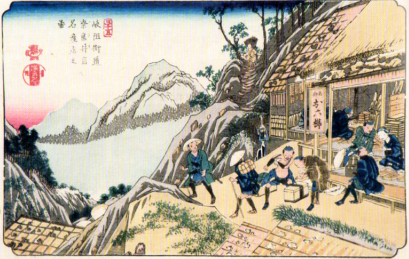

英泉の浮世絵

奈良井は木曾路で一番のにぎわいを見せていた。

絵は「お六くし」の商店をあらわしている。本場は一つ手前の薮原だが奈良井でも多く作られていたことがわかる

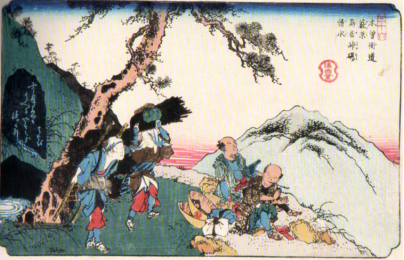

鳥居峠の様子

左に硯の清水が描かれ、芭蕉の句碑も見える。

|

|

![]()