慶長6年(1601)細川忠興が建てた塔頭

青竹にかこまれた自然石敷石の参道

今は落葉しているが春の青葉、秋の紅葉が天蓋にいただき

さぞ美しいことだろう。

客殿南庭

楓を主とした庭は竹林を背景にして特に作庭したといった堅苦しさをかんじさせない野趣に富む庭だ。

今は年末の雪が残り、冬の静寂に包まれているが青葉、紅葉の頃に訪れてみたいものだ。

縁側の赤い毛氈にすわり、震えながらお抹茶をいただく。

これもまたいい思い出。

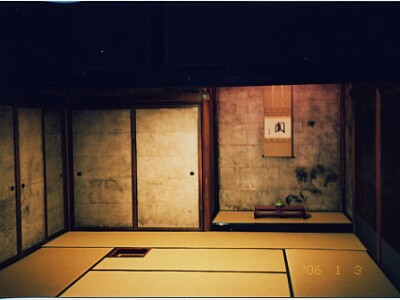

書院

千利休の邸宅より移築したといわれる書院

明かりがともされ古色が浮き上がっている。

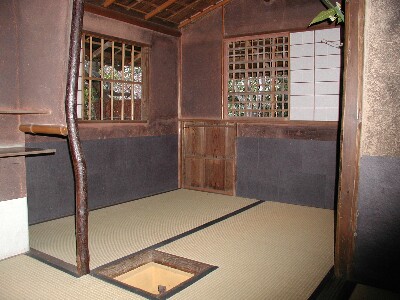

松向軒

細川忠興(三斎)は戦国時代きっての武将であったと同時に利休七哲のひとりでもあり

この茶室は寛永5年(1628)三斎により建てられた。

茶室には珍しいとされる黒壁は瞑想の場の感があり、簡素な中にも

幽玄の雅味をたたえた名席といわれている。

忠興とガラシャ夫人の墓所

客殿の西に下り、頭上の楓と足元の苔の間を庭の奥にすすむと墓所がある。

利休から贈られた灯篭が墓碑の代わりにたっている。

墓所の手前にある三斎井戸のつるべがこの庭の雰囲気にぴったりだ。

寺というよりは茶人の住まいといった感じの強いこの建物には

いろんな趣向がかんじられる。

この竹箒を並べたような垣根もその一つ。

大仙院

永正6年(1509)古岳宗旦禅師により創建された名刹。

国宝の方丈は室町時代のもので我が国最古の方丈建築として貴重。

沢庵和尚が住まいした北の書院も室町時代の代表的書院。