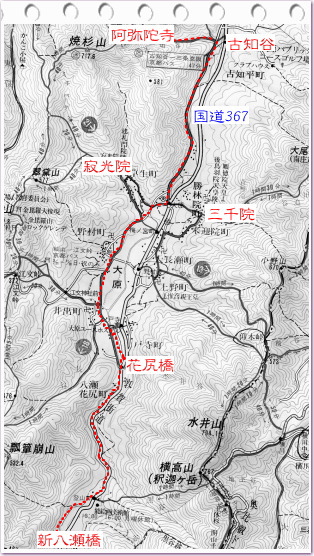

鯖街道 (八瀬〜古知谷)

〜 古道を往く 〜

![]()

鯖街道 (八瀬〜古知谷)

|

11月24日 かねてより行ってみたいと思っていた古知谷の阿弥陀寺を訪ねることにした。折しも紅葉の季節、大原の三千院辺りは観光客で喧騒を極めているであろうが、折角行くのだから大原の里はぜひ歩いてみたい。というわけで、 八瀬を起点にし大原の里から北へ北へと進み古知谷へさらに夕方近くに三千院へ立ち寄るというコースをとった。 このコースは、その昔、若狭でとれた鯖を一塩して京の錦市場へ運ぶという18里の鯖街道の一部に当たるようだ。 若狭の鯖は、鮮度を保つために一塩し、一日半かけて運ぶうちにちょうどいい旨みが出て京の食卓に上ったという 往路 国際会館前11時発のバスで八瀬へ。 14時、古知谷着予定で11時15分より歩き始める。 12時15分花尻橋着 途中、昼食をはさみ13時30分大原バス停着 14時古知谷着〜阿弥陀寺で小一時間。 復路 15時古知谷発 15時30分三千院着〜寺内で小1時間 16時40分大原バス停発のバスで国際会館へ。 |

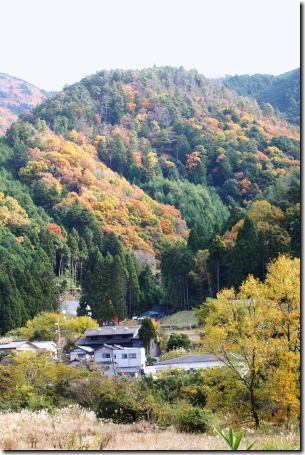

| 交通量の多い国道を避け、バス停より少し戻って、瓢箪崩山の山麓、高野川沿いを歩くことにした。落ち葉に覆われ道だかどうだかわからない麓を行く。行き止まりになるんじゃないかとちょっと不安だったが途中で二人の人と出会う。散歩途中の地元の人と鉄砲を持った人だ。そういえばすでに狩猟解禁だった。猪でもいるのかしらと気になって声をかけると鴨打ち用の空気銃ですから大丈夫ですよとの返事。先ずは安心。 15分も歩いただろうか、高野川にせり出した紅葉の向こうに比叡山から北に延びる山々の紅葉が美しい。 |

| 心配が的中した。行きどまりだ。また振り出しに戻ることになるのだろうか 左に曲がる道があるので入ってみた。どうやら瓢箪崩山への登山道のようだ。赤いリボン印もある。地図の国道沿いに登山口の記述があった。それなら、どこかに橋があるはず。100mほど戻って橋発見。やれやれである。 |

| 国道に戻ると、次から次へとトラック、バス、まあちょっと不安はあったがさっきの道はよかったなどと思いながら、ひたすら歩く。とくに歩道があるわけではなく今度は高野川を左に見ながら歩く。種が飛んだのだろうか野生化したチャの木に白い花が美しい。 |

| 車のよく通る国道は歩きにくく意外と時間がかかってしまった。花尻着12時27分、しば漬けの店があり立ち寄りたかったが先を急ぐ。2〜3分で寂光院への道標に出会う。道はここから左の旧道へと入りいよいよ大原の里といった風景が始まる。開けた田園風景は何となくのんびりした雰囲気でこの広っぱの一角でお弁当を広げる。 |

| 途中、高野川沿いを左へそれたところに江文峠への道標がある。鞍馬から薬王坂、江文峠、金毘羅山、翠黛山を越え、ちょっと迷った挙句に、寂光院の裏手に飛び出したのはもう何年前だろう。確か40代だったがあの頃のある種の無謀さが懐かしい。 |

| 三千院への道、寂光院への道、を東西に分ける大原バス停辺りはさすがは観光スポットだけににぎわっている。鯖街道は旧道をさらに北へと進む。ここに来て初めて、鯖街道の標識と出会う。 |

| 山裾に沿って、人も少なく、車もほとんど通らない道を快適に進む。山側には野草の実が木々に絡まり、時にアザミなども残っている。 |

| 予定どおり、14時、古知谷バス停前につく。阿弥陀寺山門は中国風。境内へはここから古知谷と呼ばれる谷を左に見ながら苔むした道を10分ほど登る。参道の紅葉は既に終わっているようだが境内はどうだろう。 |

| 坂を登りきったところ、周りが急に明るくなり、全山カエデかと思えるほど色とりどりの紅葉が目に飛びこむ。その下を参道南側の天然記念物、樹齢760年の巨木に圧倒されながら苔むした階段をのぼる。つきあたりをさらに登ったところに拝観受付がある。 |

| 阿弥陀寺は1609年弾誓上人が如法念仏道場として開いた寺。 玄関を入るとまず、石廟がある。説明によると、上人は松の実や樹皮を食べて、先ず体を樹脂化した後、石龕に入って即身仏となったという。今は石棺に納められこの廟に安置されているとかで、不気味な感じがした。 渡り廊下を行った先の本堂には本尊である弾誓上人像と阿弥陀如来像が安置されている。 本堂から眺める庭は背後の山を借景にカエデが植えこまれ額縁に入った絵を見るようだった。 |

| 期待通り、霊域の趣の残る古刹という感じがして、この季節にもかかわらず、本堂で出会ったのは数人、ゆっくり秋を味わって寺を後にした。 |