| 8月26日 手作り 先日買って読んでいる途中の「藤田嗣治の手仕事の家」に刺激されたわけでもないのだが、 居間と台所の間の型染め暖簾が、かなり古くなってしまったのを気にしていたこともあり、暖簾を作ることにした。 今までに染めたものの中から使えそうなのはないかと仕上げずに仕舞いこんでいた型染めを取り出してみた。タピストリーと思って染めたものを工夫して暖簾にしようと真ん中で切って下に無地の麻布を付けた。 のれん用に染めたものでもないのでちょっと変だが、台所の電灯を点け、光を透かしてみると縫い代が額のようでなかなか面白い。 |

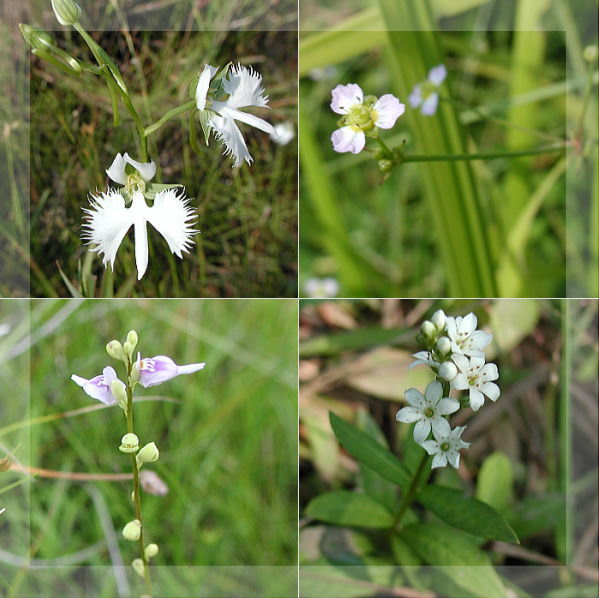

8月22日 散策 ひいご池&鬼ノ城山一周 サギソウが咲く頃のひいご池湿地はサウナ状態の蒸し暑さなのだが、鬼ノ城へ向かう途中にあるのでちょっと立ち寄った。何種もの水生植物の穂の上を舞うかのようにサギソウが白い羽を広げていた。今年は花つきがいいようだ。ホザキミミカキグサ、サワヒヨドリ、ヌマトラノオ、そして、ここでは初めてヘラオモダカを見かけた。白ではなく、ピンクだったので別種かとも思ったが、一つの節から三方向に花茎を伸ばすヘラオモダカの特徴を持っていた。 |

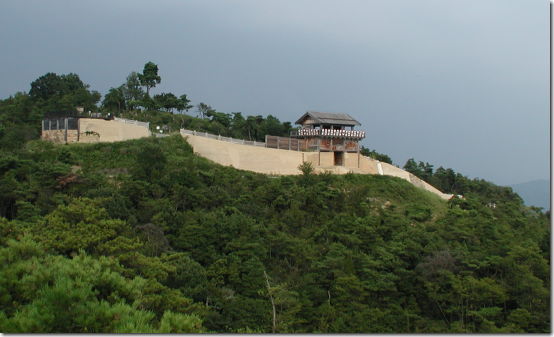

| 吉備高原の南端、標高400メートルの鬼の城山にある「謎の古代山城」と呼ばれる「鬼の城」は発掘調査によって城門、水門、土塁の存在やその独特の工法も明らかになり、土塁を主体とする80度に近い勾配をもつ城壁や東西南北にある城門などの復元が進んでいる。 日本書紀の記述では、7世紀、戦乱状態にあった東アジアにおいて、唐、新羅連合軍の侵攻に備えた大和朝廷が西日本の要所に朝鮮式山城を築いたとされているそうだが、その記録にはない、16の神籠石系古代山城の一つと考えられているそうで、今回もその外周の乾ききった山道を歩いたわけだが、総社市の教育委員会が力を入れているだけに、30ヘクタールという広大な城壁内部のあちこちに調査中とみられる青シートのかかった場所が以前よりさらに増えていた。。礎石建物などの調査が進んでいるのだろう。 いまにもかき曇りそうな空の遠くから、大嫌いな雷が聞こえ、ツクツクホウシがにぎやかに合奏する中、大汗をかきながらの久々の一周だった。 |

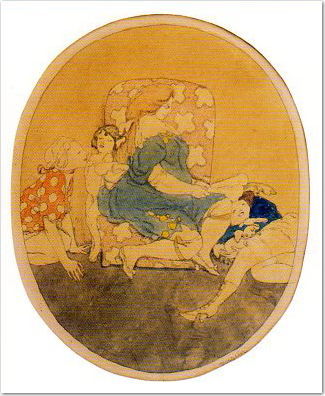

8月20日 展覧会 : パスキンとエコール・ド・パリ展 22日ガ最終日だったと思いだして、急に行くことにした岡山県立美術館での展覧会 言葉の響きとそれぞれに個性的といった点に興味のあった"エコール・ド・パリ”だが、昨年の大原の講座では、シャガールやモディリアー二、藤田嗣治 等の底辺に、異邦人としてパリに暮らした多くの画家たちの不毛の努力があったことを知ったのでした。 その代表的な画家の一人、画壇での地位を築きながらも人生と芸術の挫折ゆえに45歳で自らの命を断ったというパスキン(1885〜1930)の素描、版画、油彩を中心に、彼と交流のあった、国吉康雄の作品も合わせて鑑賞できるといったものであった。展示の最後室は北海道立近代美術館所蔵の、勝手なことを言うと、著名画家を集めただけでどんな観点で選ばれたか良く分からないという印象の、エコール・ド・パリを代表する画家たちの油彩が漫然と並んでいた。 パスキンの裸婦や子供を描いた真珠母色と言われるちょっとけだるいような、くぐもった色調の油彩にはそう感動を覚えず、今回は数々の版画とペンに水彩で淡く彩色されたものに画家の軽妙で繊細な仕事を見た気がした。いろんな手法の版画のうち、小品ではあるが木口木版のソフトな線と黒の美しさを再認識できた。 いつもながら、印象に残った絵葉書をと思ったが、木口木版のような地味なのは作らないらしい。 |

| その帰り、近くの丸善書店で、目に飛び込んだのは、大原美術館夏季講座の昨年の講師、 林洋子著「藤田嗣治手仕事の家」という新書 講座は画家として以外の時としては写真の被写体としての藤田を紹介するものであったのだが ちょっと手に取ってページを繰ってみたら、絵にとどまらず「創作する」藤田の全体像を多くの挿入写真とともに紹介しているといった内容のようで、とっても気楽に読む、いや、眺めることができそうなので、こちらが今日の収穫かもなど思いながら買い込んだのでした。(8月19日) ところがそのあとに「スウドク」に手を伸ばしてしまい・・・今日もまたとりつかれているといった次第です。 ・・・・これって、解けないと余計に意地になるのです・・・。 |

8月19日 読書 : 須賀敦子著 コルシア書店の仲間たち&地図のない道 須賀敦子さんの本との出会いはちょうどイタリアへ旅した直後に読んだ「ミラノ霧の風景」だった。その地で30代を過ごし、さらに20年以上もの歳月の後に書かれたエッセイはなめらかな文章表現と20数年かけて熟成してきた、あるいは息づいてきた思いが相まって柔らかい余韻を読む者に残してくれたのだった。 その次に書かれたのが今回読んだ『コルシア書店の仲間たち』だったのだから、いくら私が”行き当たりばったり”とはいってもやはり、その時代の経験が著者にとって至高のものだったに違いない青春時代の交流を追想したこの本を須賀さんを読む2冊目とするべきだったかもしれない。という思いが読み進むにつれ沸き起こってきたのだった。著者が20〜30代を過ごしたミラノのコルシア書店を舞台に、そこにかかわった様々な階層の、カトリック左派の思想をベースにした共同体を目指す人たちとの交流を描き、理想と希望に満ちた物語である以上に、あきらめと挫折とそして別離といった哀感の物語でもあった。 『若いころに思い描いたコルシア・デイ・セルヴィ書店を徐々に失うことによって、私たちは少しずつ、孤独が、かつて私たちを恐れさせたような荒野でないことを知った気がする』という最後のくだりは、ごく平凡な人生を送ってきた私にも、いや、きっとどの読者にとっても共感できる一節だとおもう。 ※(『』内は本文より引用しました) 『地図のない道』は著者が友人から贈られた一冊の本に誘引されて、ヴェネツィアのゲットを訪ねるといった内容で、ユダヤ人の受けた受難の歴史に触れ、若き日にミラノで交流した多くのユダヤ系の友人たちへと思いをはせる。何が起こるか分からない人生の道を自力で歩み続け、仕事をこなしてきた人だからこそ歩いて行ける『地図のない道」という思いがした。 |

8月17日 調べ物 : 巨大キノコ 先日の鯉が窪湿原の林下で見かけた傘の直径20センチ弱もあった巨大キノコ。図鑑で調べてみたら、シロタマゴテングダケ、,ウスキモリノカサ、オオイチョウタケ・・・?その色と形から見れば見るほど猛毒のシロタマゴテングダケに見えてきた。しかし、こんなに大きな個体もあるのだろうか〜〜。 |

、

、| 8月15日 鯉ガ窪湿原 久しぶりに県北の湿原を訪ねてみた。園内に入ると濃いピンクのミソハギが迎えてくれた。シモツケソウやクサレダマはすでに終わっていたが、8月中旬のサギソウとの出会いを期待して湿地を進んだ。 |

8月11日 読書: 藤田慎一郎著 「大原美術館と私」 大原美術館とともに半世紀を歩み、その発展に貢献した前館長、藤田慎一郎氏の回想。在って当たり前のごとく入館し、利用してきた美術館の歴史をあらためて知ることのできる本だった。特に大原総一郎氏の理想をともに実現した体験者としての話は、工芸館や東洋館の設立や絵画蒐集にまつわるエピソード、盗難事件などにも及び、興味深く読めた。そして、氏は現代美術への関心と理解といった点において大原美術館の新たな地図を描くことに大いに貢献している。私設美術館だからこそ展開できる自由な発想で今後も美術館のさらなる充実を祈りたい。 |

8月8日 読書: 道尾秀介著 「光媒の花」 |

|

たぶんNHKの番組だったと思うのだが、日本文学者のロバート・キャンベル教授が「おもしろかった」とすすめていたのがこの本。昨年だったか「ひまわりの咲かない夏」で注目された人気ミステリー作家で、つい最近も木村拓也主演のドラマがあったそうなのだが、本来あまりホラーめいたものは好きではないのでこの著者のものを手にしたのは今回が初めてだった。 「光媒の花」 は全6話からなる連作群像劇で、登場するのはあらゆる年齢層、彼らがお互いに絡み合い、独立した6つの物語でありながら全体として一つにまとまっていく。そして物語の顛末を見つめるかのように白い蝶が登場する。蝶には蝶道というものがあって必ず元へと戻っていくというその習性を著者は意識してこの物語を組み立てているようだ。一章目は年上の女に翻弄される若者を扱い、テーマは「取り戻せないもの」ひたすら悲しい方向に向かうミステリーなのだが、こういった悲惨な状態に追い込まれていく弱者を描いて、その暗さは第3章でマックスとなるのだが、4,5,6章は人の持つ想像力、おもいやり、良心が語られ、今度は光のほうへ向かわせている。救い難い状況はやがて希望へと、癒される結末へと向かって行く。最初から群像劇を意識して書いたものではないそうだが、作者の思考の軌跡を蝶はひらひらと飛んでいたのだ。 |

8月6日 日常の無駄話 午前:庭あそび 庭仕事と言った胸のはれるものでなく、庭遊び。早朝から、耳を覆いたくなるような蝉を捕虫網で追いかけている。同じやるなら楽しまなくちゃというわけで蚊よけ、日よけに中東風の被り物をし・・・他人が見たらなんと滑稽なことだろうとは思いつつ。短い命と思えば、箱の中で死なすのはあまりにむごいというわけで日のあるうちに人家のないところで放虫する。箱から飛び出す20匹、こんなことがもう10日ばかリ続いているのだ。 庭に出たついでに、蝉の後は植物の手入れ、そして打ち水をする。そのあとは 風呂に入り、汗を流す。なんと気持ちのいいことか〜〜。 午後:漢字ナンクロ&読書 漢字ナンクロにはまっている。以前スウドクにはまったことがあるんだけれど、こういったものは電車の中の時間つぶしだと思っていたのだが、何も考えたくないほどに暑い昼下がりの暇つぶしにもなかなかいい。とおもっている。はまるとちょっと意地になって時を忘れるのが少々困りもの。 それと本を買い込んで積み上げている。ついでに買ったともいえるツヴァイク作の「マリー・アントワネット」は途中まで読んで、一応知られた内容なのでいつでもいいかという気になって、ちょっとお休みし、この2日ほどは、美術講座の入り口で買った高階秀爾著「肖像画論」をよんだ。 1991年モーツァルト没後200年記念ということで、モーツァルトの肖像画を美術史的に論じるエッセイをと依頼されて書かれたものの新版。、モーツァルトの肖像画を取り上げながらもそれ以上に美術史上の優れた肖像画について全15章、いろんな角度から論じている。今まで肖像画といえば画家が依頼主の要求にそって描いた、したがって、絵としては鑑賞の対象外と思ってきたのだが、ちょっと「目からうろこが落ちた」という思いで興味深く読める本だった。エッセイという形で書かれたものだけに解りやすく気楽にたのしめる。 たとえば、レオナルド・ダ・ヴィンチの「覚書」の中から「一度だけ会った人の肖像を横顔で描く方法」というのがあるそうだが個人的特徴を抑える手段として横顔の輪郭線というのはきわめて有効というわけで、シルエットもまた肖像画の1ジャンルとして生き続けているといったくだりなどもあるわけですが、 読みながら、「左からばかり写したがるタレントがいる」だの「ブログのプロフィールが必ずしもその人の本質じゃないよね」といった俗っぽい思いが頭をよぎったわけで・・・・なかなか面白い本でした。 |

| 美術講座 7月31日 「国境なき前衛 ー震源地としてのパリ」 高階秀爾 「クレーの、切断コラージュ> -分割と再構成」 河本 真理 8月1日 「カンディンスキー ー原風景としてのロシア」 西村 勇晴 「ロシア・アヴァンギャルドと建築的空間 −シュプレマテェスムを中心に」 五十殿 利治 |

| 今年の講座は上記の内容で催されている。 今年はどういうわけか例年より受講者が少ないように思えた。対象が印象派の頃には会場は満員であったのだが、やはり20世紀になるにつれ興味を持つ人は減るのだろうか。当地に若い人が少ないというのもその一因かもしれないが・・・。いくつもの流れが湧き出し、わかりにくいといわれている20世紀美術においても、こういった講座を通して興味を広げることにつながると思うのだが・・・。 というのは,この夏期講座は古代から現代までの美術史を追いつつ、今が二まわり目なのだけれど、一回り目の十年以上前に現代美術の講座を聞いたのが私にとっては現代美術に対する認識を変えるきっかけになったともいえるからなのです。ただ今回、31日を受けた限りでは、たとえば、クレーに関してもさわりの解説といった感が強く、根本的な考え方がどうであったか、なぜそういう手法を使ったのかといった部分の追求に少々物足りなさを感じた。1時間30分の講座では言い尽くせないであろうというのが画家の潜在意識が深くかかわってくる20世紀以降の美術ではあるなあというのが講座を受けた印象であった。興味のある人は紹介された本でも読んでくださいということであろう。 |