11月29日

今夜から始まるNHK「坂の上の雲」に期待している。

昭和40年代に書かれたこの本、何を思ったか今頃になって読み始めたのだが・・・

それがドラマ化されると知って、

戦争の記述にほとんどのページを割いているこの本に結局最後まで付き合ってしまった。

作者が4年数ヶ月かけて執筆した長編はその準備期間も合わせると10年はついやしたという。

私が読んだのは文庫本で全8冊だが単行本なら6巻

そして、そのそれぞれのあとがきが文庫本では8冊目にまとめて載せられていた。

小説の「あとがき」というものにそう興味はないのだが

この本に関しては作者が明治という時代と日露戦争そしてその後の日本の昭和初期を

どのように総括したかという点でも読む価値があった。

8冊目、日本海海戦はこの戦いにおける唯一「完全勝利」であった。

海戦場面は刻々と展開、私の緊張感もどんどん上がって一気に読み終わった。そして、

最終章「雨の坂」は明治の青年群像を描いた1.2冊目へと思いをめぐらすことのできる静かな幕引きだった。

11月27日

昨日、今日といいお天気が続いた。

庭の欅もかなり黄色くなって、風が吹くと落ち葉が庭を埋めた。

全部落ちるには10日はかかるだろうか。

夏にはいい木陰をつくってくれた欅だがこれからはだんだん広くなる空が楽しみだ。

11月25日

〜おきみやげ〜

11月も後5日を残すだけとなった。よく歩いた秋だったが

さとやまで、森林公園で、旅先で、庭で拾った秋をテーブルに広げた。

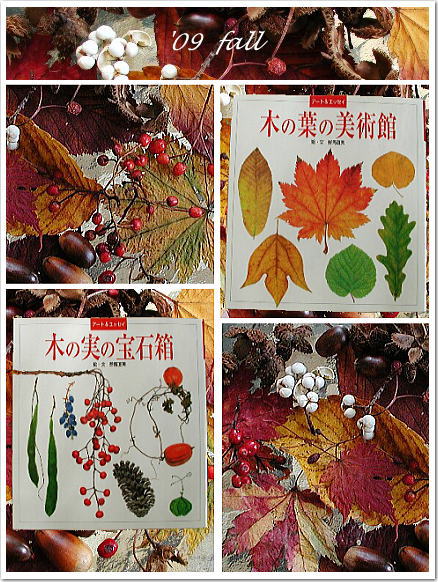

先日、健康診断に行った医院の本棚で見つけた2冊、アート&エッセイを手元におきたくて購入した。

著者は群馬直美さん。ひとつひとつと長時間向き合って描いたであろう繊細な絵に

木の実や、葉っぱとの出会いの感動と対話が聞こえてきそうな文章が添えられている。

11月23日

久しぶりに県北が晴れたので森林公園を訪ねた。(↓クリック)

ひと月前には色とりぞりに染まっていたことが信じられないような光景だった。

県境尾根には雪が積もり、山々は淡い灰褐色へと姿を変えていた。

千軒平より

11月21日

今週&来週

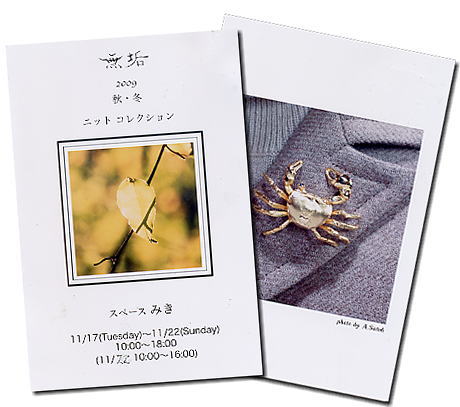

今年もまた、秋色に染まった蓼科から無垢ニットのセーターが、

あきる野市からは表情豊かな「ひろこの庭」がジュエリーになって倉敷へやってくる。

もう、10年以上も前から彼女達との再会が楽しみで毎年足を運んでいる。

11月16日

今日は寒い一日だった。庭の欅もハラハラと葉を落としている。

このところ紅葉追っかけで手入れをおこたっていた庭で枯れた草木の葉を刈り取り、伸びすぎた枝を剪定。

チューリップの球根も埋めた。玄関の鉢では深紅のガーデンシクラメンが咲いている。

寒さに強いということだが、ひと冬がんばれるだろうか〜。

11月15日

〜きょうの野で〜

木に絡まった変わった実を見つけた。

センニンソウの実だ。夏に咲く花(↓マウス)よりもこの実にその名の由来があるんだろうと思った。

この野草以外にも、ヌスビトハギ、カラスノエンドウ、クチナシグサ、オキナグサ、ヒヨドリジョウゴなど

実が名の由来になったものは意外と多い。

11月15日(午後)

〜紅葉をたずねて・・・井山・宝福寺へ〜

鎌倉期に臨済宗となった総社市にある禅寺。幼少期の雪舟が修行をしたと伝えられている。

境内には県下第二の古塔、朱塗りの三重の塔をはじめ七堂伽藍を備えている。

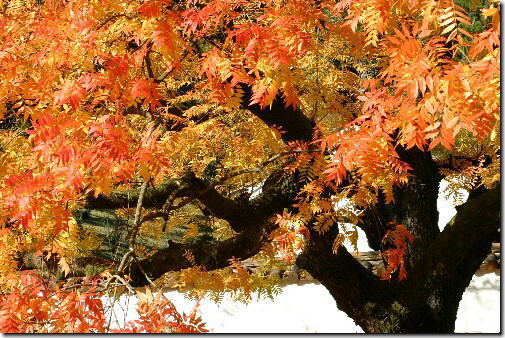

寺の白壁を背景に、鮮やかに紅葉する木々の姿が美しい。日頃はお茶会などもよく催される

11月14日

閑谷学校(備前市)の楷の木

1670年創建の庶民のための藩校、閑谷学校は周囲を山に囲まれた清閑の地に建っている。

石塀が巡らされた校地に国宝の講堂、孔子を祀る聖廟、

創始者、池田光政を祀る神社などが建ち、聖廟前には中国の孔子林の種を育てた一対の楷の木がある。

講堂の周りは最後の紅葉を見ようと大勢の観光客であふれていた。

楷はすでに半分は落葉していたがまだまだ見ごたえがあり、見事な色あいだった。

楷を堪能した後、茶室黄葉亭のわきをとおり、3kmあまりの閑谷の森散策路を歩いた。

黄葉亭前のもみじ

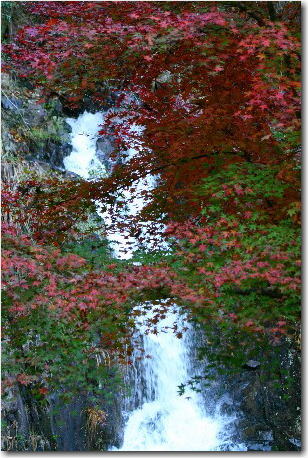

散策路入口の滝

石塀

校地をとりかこむ石塀は765mにおよび、南側と東西の石組みは

切り込みはぎ式と呼ばれる精巧につくられた石塀で、建物の備前焼瓦とともに

独特の景観を作り出している。

(現在は特別史跡、旧閑谷学校というのが正式名)

11月12日

〜散歩道で〜

今日は久しぶりに太陽を見たような気がする。周りを見渡しながら宝捜し。

数年前までは草むらを覆うようにのびていたカラスウリもめっきり少なくなった。

11月8日

〜窓辺もいよいよ晩秋。〜

この秋の一番乗りが窓辺に・・・キョロキョロとかなり警戒・・・・中から私が見ているとは気付かないらしい。

・・・・キミのお目当てはなに?・・・

11月7日

「みたび、日本海へ」の最終回

初回は1992年、2回目は2004年そして、今回2008〜2009年

瀬戸内側にある我が家から歩きつないで日本海への旅がおわった。

11月6日

〜ひとり言〜