板橋宿~日本橋

11月13日

板橋駅~日本橋

|

埼京線、板橋駅東口

中山道へ出て、500mほど行くと左に石造りの風格ある建物が見えた。亀の子束子本舗で、入り口付近にカメのモニュメントが飾ってあるので中に入ってみた。

大小さまざまな束子が並んでいて、シャンデリアにもぶら下がっていたのが楽しい。

デパートで催される江戸の職人展で見かけたことがあるのはこちらの製品だったのかもしれない。棕櫚でできたものを購入。店主としばらく話す。

通りに出てしばらく行くと、菊花展が催されている。季節にふさわしい催しだ。

掘割信号のあたりには昔「千川浄水調整池」があった。玉川上水より分水しここに作ったため池で砂やごみを沈殿させたというところから掘割の名が付いたらしい。

付近には滝野川牛蒡や練馬大根などの種苗を扱う店が多く、その昔「種苗街道」とも呼ばれたらしい。

庚申塚駅の路面電車

都電荒川線は東京都で唯一残っている路面電車。止まっているのは早稲田行きだった。

踏切を超えたら左手に庚申塚。このあたりは巣鴨立場だった。

「猿田彦大神庚申堂」

巣鴨地蔵通り商店街

からくり時計のある地域振興創造館の前を過ぎた頃から人通りが激しくなる。

「とげぬき地蔵」の祀られている高岩寺。

とげぬき地蔵とは中に安置されている秘仏。

地蔵の姿絵を飲むなり患部に貼るなりすればとげを抜いたがごとく痛みが取れるといわれていてお年寄りの信仰が厚い。

周辺は「おばあちゃんの原宿」といわれる商店街。なるほど賑わっている。

近くの真性寺に街道を守護する江戸六地蔵の一つがあると聞いていたので寄った。

銅像地蔵菩薩像は仰ぎ見る大きさだ。

巣鴨地蔵通り商店街のゲートをくぐり道は国道17と合流する。

歩道右手に新しい「染井吉野碑」がある。江戸末期に染井村(豊島区駒込)の植木職人達がエドヒガンとオオシマザクラを交配し全国に広めたが、ここがその発祥地ということだろう。並木が続いていた。

JR巣鴨駅の前に「徳川慶喜屋敷跡」があった。

明治30年、61歳になった慶喜がこの地に居を構え、邸内にある梅林から「慶喜さんの梅屋敷」と呼ばれて親しまれたとある。

前の通りは「白山通り」

千石駅前で道は二手に分かれる。中山道(国道17)は左へと伸びる。

(旧白山通り)

東洋大学

白山上、信号の先を行くと左手に華やかな祠が見える。

「八百屋お七」を供養する大円寺の「ほうろく地蔵」だ。その地蔵はお七の罪業を救うために熱した焙烙を頭にかぶり自ら焦熱の苦しみを受けているのだという。

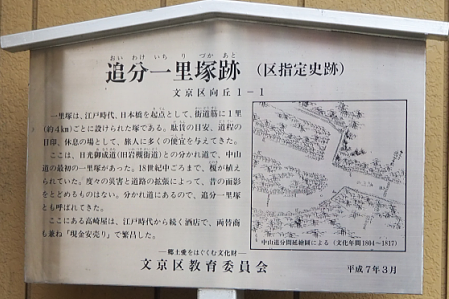

追分の一里塚に向かって進む。

そこは江戸日本橋より一里。左手にある酒屋の高崎屋の外壁にひっそりと標識が立っている。

高崎屋は宝暦年間に創業の老舗で酒屋、両替商を営み繁盛したという。

中山道はこの追分で、江戸方面から直進してくる日光御成道と合し、右へと曲がる。高崎屋の前の横断歩道を渡ると水戸藩中屋敷跡(現、東京大学農学部)

農学部前から振り返った高崎屋

この先しばらくは東京大学に沿って歩くことになる。

構内に入ると銀杏が美しい。

安田講堂前のイチョウ並木。

赤門

学生の行き来する通りを進み・・・やがて「見返り坂」から本郷三丁目の交差点にいたる。

右角のビルの一隅に「本郷もかねやすまでは江戸の内」という文字が見える。

「かねやす」は享保年間に歯医者、兼安祐悦が「乳香散」という歯磨き粉を売り出し評判になったらしいが、「本郷もかねやすまでは江戸の内」とは、この先から江戸の中心を離れ、かやぶき屋根が多くなったことによるらしい。京から来た私は逆にここから「江戸の内」に入るということになる。

東京医科歯科大学をすぎた右手に美しい銀杏並木が見えた。

その先(写真左手)に湯島聖堂があるようだ。

聖堂の正門へ向かうべく、少し先まで塀沿いに歩き、右折して昌平坂を下る。昌平坂碑のあるところで右折。

湯島聖堂

元禄4年、将軍綱吉が創設した孔子廟で、その100年後、家斉が昌平坂学問所を併設した。屋根の形が独特だ。

昌平坂を上り返すと、湯島聖堂とは対照的な華やかな朱の楼門。神田明神だ。

神田明神

天平2年(730年)の創建で祭神は平将門。江戸三大祭の一つ、神田神輿は江戸城内にも入り歴代の将軍が上覧したという。

門も、拝殿も壮観だ。

神田明神下を右折し、やがて見えてくる昌平橋で神田川をわたる。

須田町信号から先は、JR神田駅、今川橋跡と進む。

今川橋は、かつてあった竜閑川にかかる日本橋より初めての橋だったようだが、川が埋められたために今は碑があるのみ。川の名残を期待して、

碑のあるところを右折して下ってみたが、川らしきものには出合えず引き返す。

ここから日本橋への500mほどには、オランダ使節江戸参府時の定宿だった長崎屋、綱吉が京都のひな人形師10人に店を開かせたという十軒店、そして1673年三井八郎右衛門高利が開いた呉服店「越後屋」などがあったが、今につながっているのは越後屋の三越本店だろうか。

室町3丁目あたりから行く先に日本橋が見えてくる。

三越本店まえから日本橋北詰へと横断歩道を渡る。

到着!

橋の上で息子夫婦に迎えられる。感動のゴール。

★日本橋は慶長8年(1603)家康が江戸の町割りを行った際に架けられ、その翌年に五街道の起点と定められた。今も国道の起点で、「日本国道路元標」が橋の中央に埋められている。

橋のたもとにある「日本国道路元標」のレプリカ

東京市道路元標

繁栄をあらわしているという橋の中央にある照明塔の麒麟

橋を渡って、高札場だった南詰の日本橋由来碑

日本橋全景

下を流れるのは日本橋川。現在の橋は1911年に完成。

橋の上を横切る首都高速環状線がなければこのルネサンス調の橋がもっと映えることだろうと思いながら見上げた。

|

~ ~ ~

英泉の浮世絵

庚申塚駅近く

日本橋

京都三条大橋から約550kmにわたる中山道69次の旅が終わった。

|

|

![]()