福島宿~宮ノ越宿

2018年

5月11日 ・ 6月4日 ・ 6月5日

5月11日15時44分~ 宮ノ越散策

宮ノ越駅着

この地で平家追討の挙兵をしたという木曽義仲にまつわる地名や建物の多いという宮の越。

先ずは、義仲橋を渡って義仲館前へ。正面に義仲と巴の像。

徳音寺

仁和3年、義仲が、母、小枝御前の菩提を弔うために建立したという。

山門は尾張藩、犬山城主によって寄贈されたのだとか。

巴御前の像

義仲は2歳の頃武蔵の国から木曽へ逃れ、この地の豪族、中原兼遠に養育されたと伝わっている。巴御前は兼遠の娘にあたる。

木曽義仲の像

6月4日 この日の予定は福島の手前、原野駅まで

14時30分

5月に来た時には義仲橋を渡って木曽義仲関連の史跡を訪ねたのだが今回は街道をまっすぐ原野へと向かおう。

宮ノ越宿は木曽路の中にあって珍しく平坦地で農地が広がっている。明治16年の大火で宿並は焼失したため、再建された本陣、旧旅篭一軒以外には宿の雰囲気をとどめない閑散とした通りだ。天保14年(1843)当時は家数137のうち本陣、脇本陣、各1、旅篭21で、人口は585人だったという。

再建した本陣:村上弥惣右衛門が代々勤めた。

僅かにある中山道の名残。

脇本陣跡:都築家が勤め問屋、名主を兼ねていた。

旅籠の田中屋:再建

井戸と明治天皇宮ノ越御膳水碑:明治初年に掘られた井戸には近郷随一の名水が湧いた。

石仏石塔群:廿三塔、元禄5年建立の西国三十三カ所観世音菩など

その後は県道、「おこし宮ノ越線」をひたすら歩き、駅から30分来たところで

宮ノ越の一里塚跡の碑に出会う。日本橋から68里目

炎天下の歩きが更に30分。原野集落に着く。

駅を右に見て、今日の目的、中山道中間点へとゆるやかな坂を登る。途中、段上に並んだ石仏石塔群に出会う。街道沿い、なんとこういった像の多いことか~~。

行く手に掲示板と石碑が見える。中間点に違いないと気が急く。

中山道中間点の碑

江戸、京双方から六十七里二十八町(266㎞)

列車の時刻によって逆送したり、一部、車の多い国道を飛ばしたりはしたが、今回でほぼ半分江戸に近づいたことになる。感動!

背景、南東方向には青空のもと木曽駒ケ岳の美しい山並み。

風景を堪能した後、原野駅に向かう。向こうから来る鳥居峠で出会った福島の男性と再会する。

自分より後だと思っていたと驚いた様子。ずーっと歩き今やっと着いたんだという。実はちょっと列車を利用したんですよと打ち明け笑い合う・・・。やはり、藪原、宮ノ越間はただ暑いだけでしたよとのこと。でも完歩されたことに敬意。

原野駅からホテルのある塩尻に向かう下り線ホームの裏手に八幡宮があり土俵がしつらえられていた。ちょっと珍しいので写した。

6月5日 9時30分 原野駅発、福島へ。

宮ノ越宿、原野間は5月と昨日の二回、午後の残り時間を利用して歩を進めたが。この日は前日の続きを木曽福島駅まで行くことにした。

福島宿はすでに5月に関所、上の段と、街道の中心を見て回った。

今回は前回にパスした宿の対岸の寺などに立ち寄りたいと思う。

昨夕、駅裏からの「明星岩」への案内を目にしていて気になっていたが、北西山腹にその巨岩らしいものを遠望できた。朝日が当たると輝くのだという。

再度、中山道中間点近くからの木曽駒を望んだ。この朝は電線のないところを探して写してみたがやはり今日は天気が下り坂に向かっている。淡い空の下の山並だ。

福島に向かって30分ほど歩く。途中、ムラサキツユクサが美しい。

当時立場があったという小沢村に入る。境内に天保11年建立の道祖神があるちいさな神社。

中山道案内に従い草道に入る。しばらく行くと木曽川支流、正沢川に架かった鉄橋を渡る。

ちょっと遊び心も湧く長閑な風景だ。

その先、川に沿って行くと道を間違えたのか農家に飛び込む!「みな間違えるんだよ。そこの細道を登ればいい」と教えてもらって人家の脇を通り、中山道へ。地域を栗本という。

このあたりにある、中原兼遠屋敷跡を見ようと栗本バス停のところを右に折れ、中央本線の跨線橋を渡る。遠くにそれらしい木を見つけるが行き方がわからない。農作業をしていたおじいさんに道を訪ねむかう。

立派な松の古木の下に解説が書かれている。

「この地は正沢川と天神川に囲まれた自然の要害で信濃まで落ちのびてきた2歳の木曽義仲を養い育てた中原兼遠の屋敷があった。駒王丸と称した義仲はここで13歳まで匿われ、この地で元服した」といったことが記されていた。

再び、中山道にもどる。道沿いに石塔、薬師堂、赤い鳥居の手習天神が立っている。

天神は中原兼遠が駒王丸と娘の巴の学問の神として北野天満宮を勧進したものだという。

やがて、国道19号と合流(上田口)更に行くと、

出尻の一里塚跡

すぐ右の「おと坂」を下の旧道へと下る。

草におおわれた坂は見逃しそうだがいかにも旧道へという感じがする。坂途中、植え込みの中に石仏石塔群が見られた。 (下って見上げたところ)

再び国道に合流したり、矢崎橋の手前で旧道に入ってみたりしながら進む。合流したり離れたりだがなるべく中山道旧道をたどろうというわけだろう。

国道にもどると左前方に蕎麦屋が見えてくる。ちょうど昼前、朝が早かったからおなかもすいてきた。せっかく木曽にきているのだから蕎麦でも食べましょうと立ち寄る。

生蕎麦「くるまや」は創業300年の老舗らしい。ざるそばはもちろんのこと、豪快な天ぷらもついてきてなかなか美味であった。

道路を挟んで蕎麦屋の前にあった芭蕉句碑と経塚

芭蕉の句

「おもい出す 木曽や四月の 桜がり」

再び旧道にもどり、木曽大橋の下をくぐるが桜橋先で国道に合流・・・ヤヤコシイ。

前方に前回はここから左の細い坂を登り、関所に入った福島関のモニュメントが立っている。

今回はくぐって、そのまま右手車道を進み、木曽川対岸へと関所橋を渡る。

橋の下から関所を見上げる。ずいぶん高いが、前回を思い出して懐かしい。

いよいよ、今日の目的である興禅寺へ

興禅寺は臨済宗妙心寺派に属し木曽家代々、山村家代々の菩提所で木曽三大寺の一つ。

木曽桧の古木が混じる興禅寺山を背景に諸堂が整然と配置されている。

何度もの火災を越えてきたが諸堂が再建され、新たに作られたというS38年作庭の広い石庭も見どころとなっている。

緑の美しい勅使門前

昇竜の庭

看雲庭(石庭):岡山が生んだ現代作庭家、重森三玲の作庭ということでとくに興味深かった。

万松庭

本堂前の時雨桜

他に、須弥山の庭、新しい宝物殿、木曽義仲の遺髪をおさめた墓など見どころが多い。

長福寺:山村氏の菩提寺で、興禅寺と須原の定勝寺と並び木曽三大寺のひとつ。

そう大きな寺ではないが境内にはヤマボウシの木が多く珍しいものもあった。

山村代官屋敷跡:山村氏は木曽氏の旧臣で戦国時代から木曽谷を治めていたが関ヶ原での功績によって木曽代官となり関所の関守として明治維新までおさめた。壮大な屋敷構えだったが今は下屋敷の一部と庭園が残っているだけとなった。

先にこの宿へ来た時に山村代官の御用達だったという御菓子司「宝来屋」で買った黒蒸羊羹がとても美味しかったのを思い出し本日もと思って、行ってみることにした。

代官屋敷前から木曽川に架かる大手橋(コンクリートのアーチ橋)を渡り対岸へ。

技術者として当時の内務省から長野県に赴任していた中島武博士が、鉄を節約し、アーチと橋桁に鉄筋コンクリートを用いる「コンクリートローゼ橋」を考案。

昭和11年(1936年)世界初のコンクリートローゼ橋を架橋したというのがこの「大手橋」。

菓子店では目当ての黒蒸羊羹は見当たらず、ちまきの様なものがショーケース上にいっぱい並んでいる。聞いてみると、「ほう葉巻き」というものらしい

木曽独特でひと月遅れの端午の節句に昔から各家庭で作られた保存食だとか。

今はこれの生産で手いっぱいとのこと。餅に餡を入れたもの、味噌を入れたものなどあり、ほうの葉の香りがしみこんだ独特の風味だとか。

3日間の賞味ということで、今回はこれを味わってみようと、買ってみた。

あっさりした餡の味はこの店ならではで、美味しく頂いた。

お土産も買ったし、見残していた寺も訪ねたし、ちょっとお茶でもと思ったが、

この日、火曜日は定休日の店が多いらしくそば店も喫茶店も閉店していた。観光案内所の隣でコーヒーを頼んで、「特急しなの」の発時間までゆったり休憩。

駅舎に入ると、確か先月は見かけなかったAI [pepper]が観光案内をしていた。

面白いので暫し遊んだ。私のいる方へ顔を向けるのも可愛い。お別れに頭をなでてやったら「頭を触られるのは嫌いです」とおこった。しっかりしてるぅ!

木曽福島発14時30分で帰路についた。

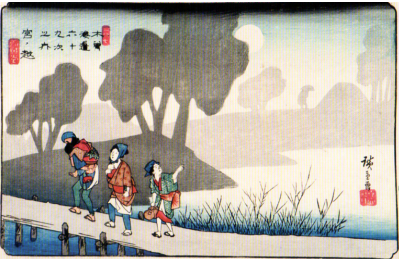

広重による宮ノ越の浮世絵

昔、宿場で行われていた「だっぽう」というお祭りからの帰りだろうかと思われる家族を描いている。

|

|

![]()