11月28日(木)

天気:晴れ

メンバー

START 11:30〜FINISH 17:30

京都国立博物館 & 河井寛次郎記念館

11月28日(木)

天気:晴れ

メンバー

![]()

![]()

![]()

START 11:30〜FINISH 17:30

| 京都駅11:30−(バス)ー京都国立博物館13:00ー(歩)ー京菓子〔甘春堂〕ー13:30玉置半兵衛麩(昼食) ー(歩)ー14:30河井寛次郎記念館15:30ー(タクシー)ー泉涌寺別院・雲龍院16:30ー(歩)ーJR東福寺駅 ー17:30京都駅 |

| 京都国立博物館 <大レンブラント展> |

||

京都国立博物館  |

京都駅バス乗り場、D2乗り場,206系のバスに乗り 博物館、三十三間堂前で下車 博物館本館は堂々としたフレンチルネサンス様式、赤レンガの建物は 明治28年に片山東熊博士の設計により竣工され、 同30年(1897)帝国京都博物館として開館。 時を経て、京都国立博物館となったのは昭和27年(1952)、 昭和44年には正門、塀の一部と共に国の重要文化財に指定され 現在にいたっています。 特別展が開催される館の内部は、重厚な雰囲気で歴史が感じられ、 5万平方メートルもあるという敷地内は 昭和41年に造られた、森田慶一博士設計による新館(常設展)や、 文化財保存修理所(昭和55年〜)があり、噴水と多くの木々に囲まれ ゆったりした雰囲気につつまれています。 大レンブラント展 17世紀、オランダの巨匠レンブラント(1606〜1669)の約50点の作品を 集めた展覧会で 初期(1626〜1631)中期(1632〜1655)晩年(1656〜1669)と時代を 追って展示され、一人の画家の生涯の軌跡を辿れるいい展覧会でした。 この画家の光を意識した明と暗のみごとな描写、 マチエールの素晴らしさをたっぷりと鑑賞できました。 大作「目を潰されるサムソン」は、光の洪水の中で、展開される劇的な 光景が、バロック的に描かれ、また、円熟期以降の作品からは 激しい動きよりもむしろ人の内面の感情や思考に目が向けられていった ことが、数々の、人物画を通して感じることが出来ました。 自画像を好んで描いたといわれますが、 依頼されて描いたであろう肖像画よりも、やはり自画像や息子ティトゥス の肖像の中に画家の本領が発揮されていると思いました。 とくに、貧しさの中にあったという晩年の作には迫力を感じました。。 レンブラントは、最も偉大な版画家のひとりと言われていますが 今回は、その版画に出合えなかったのが残念でした。 |

|

昼食:五条大橋東詰の「玉置半兵衛麩」 創業元禄元年の老舗は昔ながらのたたずまい 生麩と湯葉のお料理はなかなかの美味しさでした。 私はその中でも、田楽が特に気に入りました。 |

||

| 河井寛次郎記念館 | ||

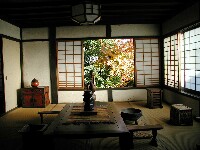

1階  |

中庭から工房(中央は茶室)  |

素焼きの窯  |

陶房(ろくろ) |

登り窯 |

2階 |

| 東山区五条坂にある河井寛次郎記念館へ、 記念館は、昭和12年、寛次郎が日本の民家(とくに飛騨高山)を参考に設計し建築された自宅を昭和48年に 記念館として開館したものです。 靴を、上履きに履き替え、受け付けで入館料(900円)を支払い、撮影を許可していただくサインをして中へ〜〜 吹き抜けのある母屋内部は、 立派な柱と、漆喰壁、床は朝鮮張の建物で、民芸調の家具と、寛次郎の作品の数々が展示され重厚な感じ。 中庭をはさむ工房への順路に従うと、陳列室、茶室、素焼窯、轆轤のある陶房、(ここには数々の陶芸作品)、 登り窯へとつづいています。 母屋に戻り、2階へあがると、二つの居間、上段の間、書斎とあり、木彫、寛次郎デザインの家具などが展示されています。 また、竹の特性をいかして、デザインし、台湾の職人に作らせたという家具も各所にありました。 河井寛次郎について 1890年 島根県安来町で、建築を家業とする家に生まれる。 1914年(24歳) 東京高等工業学校、窯業科を卒業、京都市立陶磁器試験所に入り、以後、研究、制作 1921年(31歳) 第1回創作陶磁展覧会を開催、「陶界の一角に突如彗星が出現した」と絶賛される。 〜作風に疑問を感じ一時、沈潜〜柳宗悦、浜田庄司らと民芸運動〜作品も日常の用途に充てたものへ転換 1937年(47歳) パリ万博にて、グランプリ受賞・・・鉄辰砂草花丸文壷 〜50代は戦争のためほとんど窯立たず、文筆活動に没頭 〜60歳頃より、木彫をはじめる。 1957年(67歳) ミラノ・トリエンナーレ展でグランプリ受賞・・・白地草花絵扁壷 1961年(71歳) 富本、浜田、リーチとともに、大原美術館、陶芸館に作品が常陳される。 1966年(76歳) 永眠 寛次郎の「ことば」より 空へ模様、水に文字、雲の上に家。 これ以外に人の仕事があるのであろうか。 何れは跡形もなく消えるのであろうか。 だからこそ人は仕事をするのだ。 何と面白いではないか、自分。 驚いている自分に 驚いている自分 美はすべての人を愛して居る 美はすべての人に愛されたがって居る 美はすべての人のものになりたがって居る |

||

| (泉涌寺別院)雲龍院 |

||

山門から 正面に庫裏、右は竜華殿(本堂) |

書院からの庭 |

客殿からの庭 |

雲竜院は、御寺と言われる皇室の菩提所、泉涌寺の別院 1372年後光厳天皇の建立で、西国薬師如来四拾番霊場となっている。 〜庭の紅葉を期待していましたが、中央にある2本のモミジはもう終わっていました。 書院でゆっくり抹茶をいただきましたが、菓子皿には菊のご紋が入っていて 皇室ゆかりの寺であることがうかがわれました。〜 泉涌寺へもと、行って見ましたが、すでに4時30分で門が閉ざされ残念でした。 また次回ということにし、JR東福寺駅へと急ぎました。 |

||