葛城古道

〜 古道を往く 〜

![]()

葛城古道

|

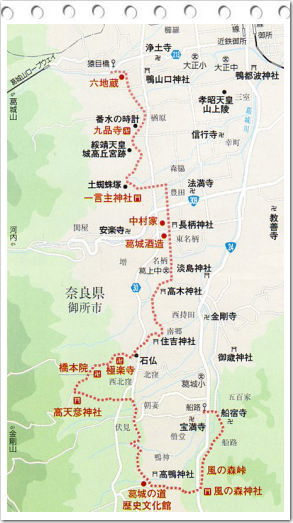

2010年9月29日 ひと雨ごとに秋が深まる。 奈良と大阪の境にそびえる金剛山、葛城山の東山麓、御所市を縦断する葛城古道を歩いた。 御所市は大和朝廷以前の天皇家を支えた豪族、鴨氏や葛城氏が本拠としたところとつたえられ、まるで神話の世界だが、その豪族たちにゆかりの古社も点在する魅力的なエリアだ。 最寄駅は近鉄御所。 駅から南にバスで17分という船宿寺を出発点とし、風の森、高天原、名柄と歩き六地蔵を終着とすると 徒歩約3時間30分、立ち寄りを含めると10時間所要といったコースだ。 11時過ぎに船宿寺を出発した私の持ち時間は 約6時間。立ち寄りもちょっと削って、機敏に歩こうと思って出発した。 コースの中間点橋本院と極楽寺の間を2時過ぎには歩いていたい。 ←山と渓谷社「街道を歩く」の地図をコピーする。 |

| 船宿寺 花の寺と言われるだけに参道には丸く刈り込まれたツツジやサツキが並んでいる。登り詰めたところに立派な本堂が建ち、その前庭からは、その昔、葛城山とあわせて葛城の山と称されたという金剛山の雄大な姿が望める。(↑マウス) 寺は千三百年近く前の725年に行基が庵を結んだことに始まり平安時代より真言宗の寺として今に至っている。 本尊は、薬師瑠璃光如来でこの地は医王山と言われているそうだ。 |

| 風の森峠へ 風の森と呼ばれる峠に向かって緩やかに上る。国道を渡り右折する角に石の立派な道標があり、「至 風の森」の表示。この道標、立派なのだがいわゆる矢印も彫られていなくて、ここが峠じゃないのなんて思うとちょっとまぎらわしい道しるべという気がする。なにはともあれ、風の森とはいつのころから言われているのだろう。いい響きでそこには風害からこの地を守るという神社がある。右折した道をさらに行くと、一帯に緑の稲田が広がり畔の彼岸花も美しい。。悠久の里という雰囲気。一見、家族のように見える案山子が楽しげだ。 |

| 高鴨神社 鳥居をくぐると右手に授与所が立ち、正面参道の先、青々した紅葉に覆われた石段の向こうに拝殿がたっている。朱と紫が緑と照応して美しく神聖な雰囲気だ。拝殿奥の本殿は室町時代の建物だそうだが、最近修復がなったということで、彩色された外観と桧皮葺の屋根が美しく、この建物もまた周りの緑に映えている。境内はしっとりとおごそかな空気に包まれている。 帰りがけに授与所に立ち寄り、お話をうかがうと この地は、古代豪族、鴨氏発祥の地。その鴨族が守護神としてまつった日本最古の神社の一つだそうで、日本全国の鴨神社の源ということだった。京都の上下賀茂神社もここが本家だとか。 春には宮司さんの育てた桜草が美しく咲くそうだ。 |

| 神社を出たところの道標に「伏見へ」という文字が見える。これから向かう伏見集落のことらしい。田園地帯を北へ北へと進む。空には秋の雲が広がり、道の右手には緑の田の向こうにとおく畝傍山も見える。のどかないい風景だ。 |

| 高天彦神社へ 景色に気をとられていたからだろうか、車道に出てはじめて曲がり道を見落とし、来すぎたことに気がつく。 果たしてはっきりした道標はあったのだろうか? あちこち道を探し、やっと車道を反対方向へ戻り、目指す「高天原」と記された道標を見つける。貴重な時間を15分ばかりロスしてしまった。 急な坂も、ヒガンバナ、カラスウリ、アザミ、ツルボといった路傍の花が、きつさを忘れさせてくれる。 「極楽寺への近道」と書かれた分岐を曲がらずに、左の杉林のほうへ道をとる。山道が始まりかなり急登する。一汗かいたところで広場に飛び出す。 コスモスの原が広がっていてほっと一息つく。 |

| 高天彦神社 鴨氏の高鴨神社に対してこちらはもう一つの豪族、葛城氏の始祖を祀る古社 杉木立に囲まれているとはいえ、境内は開けた感じがする。。拝殿自体は最近に葺き替えたのだろうか明るい瓦ぶきだが、ご神体だという背後の山は杉の巨木が深遠なまでにそびえている。 社殿前の休憩所でちょっと遅い昼食をとる。一か所迷ってしまったからか予定よりも30分の遅れだ。遅れが気にならないのはいいお天気のおかげで、ここでゆったりと時を過ごす。 |

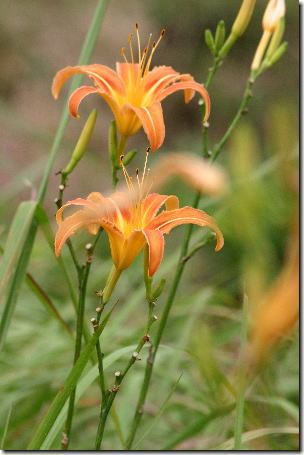

| 神社の左手に進むと、金剛山への登山口らしい。 近畿自然歩道の木製標識は行く手を矢印状に切ってあってわかりよい。それに従い、北東へと進む。重厚な門構えの民家のある集落を抜けると、広々した水田地帯となる。ここが高天が原とよばれる台地で、人里からも街道からも隔離された雰囲気がそう呼ばせたのか。 橋本院 やがて、田の向こうに橋本院の屋根が見える。 ここもまた、行基がひらいたという高天寺の子院で、現存するのは江戸期に再興されたこの寺のみということだ。 本尊は十一面観音らしいが普段は開帳されないらしい。しかし、…中をのぞくと仏様が安置されていた。ご本尊なのだろうか? 本堂東側にはたくさんの花が植えられている。コスモス、蓮、萩が背景の鐘楼とよく似合っている。さらに東に進むと畔のヒガンバナ、ノカンゾウが美しい。 |

| 極楽寺へ 彼岸花の咲くあぜ道を東へ進むとやがてうっそうとした桧や杉の山道に入る。急な下りだ。足元に注意しながらしばらく下ると、やがて、細い水門の上を歩き谷川の向こうへ渡る。 あたりがぱっと明るくなるとそこは西北窪の集落。目が覚めるような明るさは高天原に夢を描いた人々の暮らしを彷彿させる風景だ。 |

| 車道に出て暫し行くと西にそれたところに極楽寺の鐘楼門がある。 極楽寺 951年、一和僧都が掘り当てた仏頭の跡に草庵を結んだのが創建と言われている。境内は美しく整備され、鐘楼門からの御所市内と奈良盆地の風景がいい。 |

| 極楽寺北で車道を渡り、南郷へと下っていく。この辺りは柿畑が広がるのどかな風景。静かな風景の中で立ち上がる煙に人の営みを感じる。見下ろす眺望は橿原あたりだろうか。 |

| のどかな道はやがて、名柄へと民家の建ち並ぶ下り坂に入っていく。 名柄 南北に走る旧高野街道と東西の水越街道の交差点として開けたそうで、白壁に切り立った屋根、格子といった特徴を持つ古い民家が軒を連ねる。中でも江戸時代に建てられた代官屋敷、中村邸は重要文化財になっている。 中村邸の先に、おおきな楠を背景にした龍王寺や、長柄神社がある。 |

| 醤油蔵のあるところを左折、一言主神社に向かう。神社の近くに棚田と彼岸花の美しい風景が広がり思わず立ち止まり、カメラを向ける。この時間帯独特の光が美しいとおもう。 |

| 一言主神社 長い松並木の向こうに葛城山を控えた神社が立っている。 雄略天皇が葛城山で狩りをしているときに現れたという一言主大神を祀る神社で願い事を一言だけ叶えてくれると言い伝えられているそうだ。 境内には樹齢1200年の大きな銀杏があり、枝の付け根がコブのように垂れ下がっている。 |

| 神社の脇から、登り坂を北に進むとやがて、九品寺を指し示す道標が見える。その先は細い畔道で田の間を縫うように進むとやがて、杉林の境に「綏靖天皇葛城高岳宮跡』という石碑が立っている。この辺りは葛城氏の本拠地であったようだ。 この後も、細い道が続き、田の向こうに、大和三山の眺めがいい。西日を受けた町が光っている。 |

| 古代日本の自然美の象徴として万葉歌人にも親しまれたという大和三山。建てられた看板には4首の歌が紹介されていた。 中央の畝火山を女性にたとえ男性の香久山と耳梨山が争ったという伝説に基づいて中大兄皇子が詠んだ歌 「香久山は畝火を愛しと耳梨と相争ひき神代よりかくにあるらし古も然にあれこそうつせみも妻を争ふらしき」・・・・と 中大兄皇子といえば、畝火山を額田王になぞらえていたのかなあなどと思いながら歌と山をながめた。 (★文字の表記は香具山、畝傍山、耳成山と思ってましたが、ここでは建て看板の文字に従いました。) |

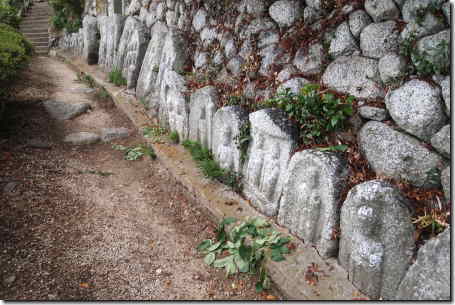

| 九品寺 聖武天皇の時代に行基が開き、空海が再興したといわれる寺。 今は石仏の寺として知られている。本尊は藤原期の阿弥陀如来座像ということだが未公開。 立派な本堂の裏山に千体地蔵が並んでいる。一列に並ぶ地蔵は、南北朝期の身代わり地蔵ということで長年のうちに風化したのかお顔もはっきりしない。奥に何段にも並ぶ石仏はちょっと暗い雰囲気で長くはいたくないといった感じがした。 |

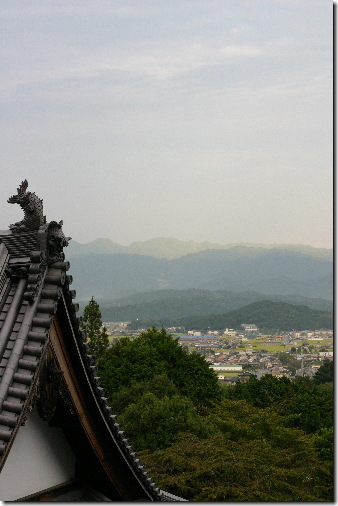

| このひと時、本堂の屋根越しに見える山々が浅い緑に見えて美しい。 |

| 寺地の一角にヒガンバナの群生する原を見つける。数人の素人カメラマンが三脚を立てている。歩き主体の私には三脚はないがあまりの美しさにちょっと仲間入り。 |

| 寺を後にし、再びあぜ道を六地蔵目ざして、北へ行く。夕なずむ右の風景は相変わらず素晴らしい。 |

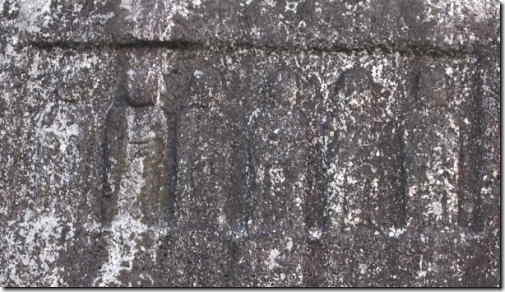

| 六地蔵 今日の終点、六地蔵に到着。六体の地蔵を想像していたが、大きな岩に浮彫で、すり減っていてやっと6体が確認できるというお姿。、どういうわけか山に向かって、道の真ん中にでんと置かれている。。 |